自らの収入だけでは一定の生活水準を維持できない人たちのためにある「生活保護制度」。

しかし、生活保護を受給するためには満たさなければいけない条件があり、もらえる金額も世帯の状況によって異なります。

生活保護を受給できる条件や注意点についても取り上げるので、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

- 一人暮らしの方が生活保護で受給できる金額は「最低生活費-収入」

- 最低生活費とは?

- 金額計算の前に知っておきたい!生活保護における8つの扶助と9つの加算手当

- 一人暮らしの方が生活保護で受給できる金額の計算方法

- 一人暮らしの方が生活保護で受給できる金額のシミュレーション

- 一人暮らしで生活保護を受給できる条件5つ

- 一人暮らしで生活保護を受給したいなら知っておくべき注意点

- 生活保護を受けると家賃が高い物件には住めない!

- 一人暮らしの方が生活保護で物件を探すときの注意点

- 生活保護を受けながら一人暮らしをした体験談

- 一人暮らしの生活保護に関するよくある質問

- 住宅扶助の額の範囲内で快適に過ごせる物件を探そう!

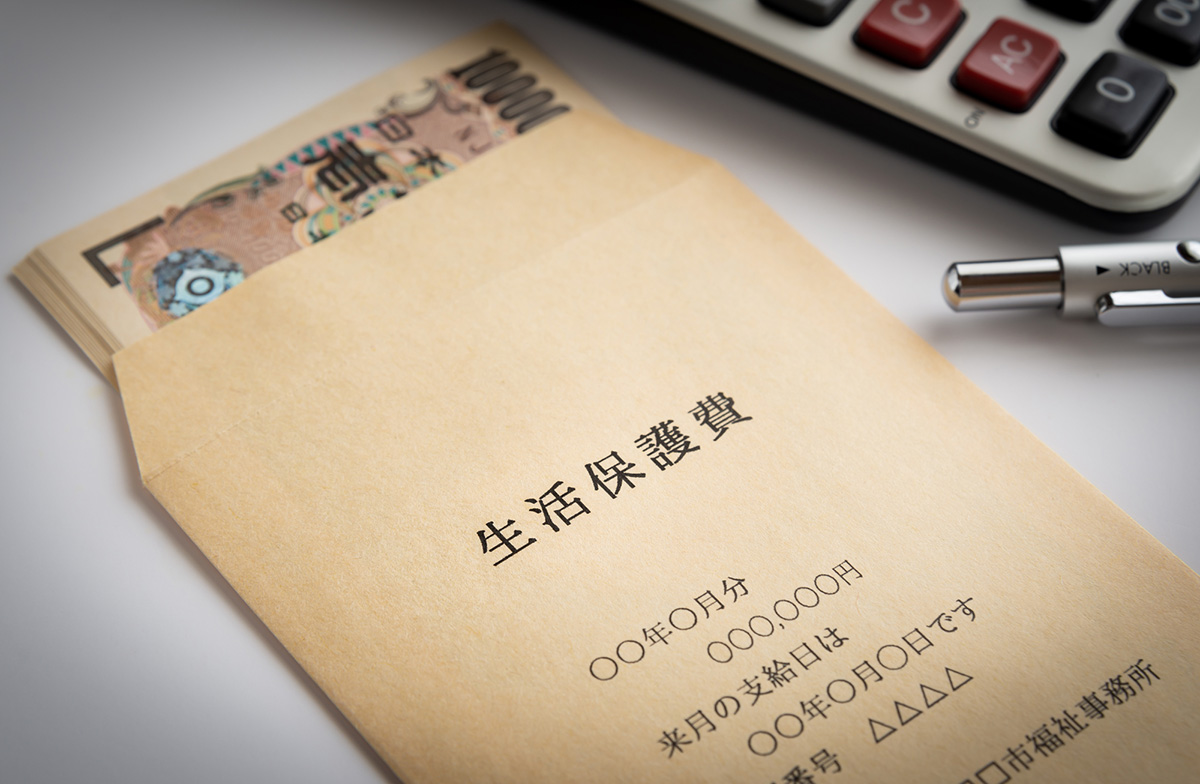

一人暮らしの方が生活保護で受給できる金額は「最低生活費-収入」

一人暮らしの方が生活保護で受給できる金額は、「最低生活費-収入」で求められます。

つまり収入がゼロの場合は、最低生活費の満額が支給されるということです。

一方で現在の収入が最低生活費を上回っている方は、生活保護を受給できません。

最低生活費とは?

最低生活費とは、最低限度の生活を維持するために必要になる生活費のことです。

最低生活費の金額は国が定めており、生活保護を受給する人の状況や世帯の人数、住んでいる場所によって異なります。

一人暮らしの場合は、平均して月に10万円〜13万円程度です。

つまり月収が10万円以下であれば、生活保護を受けられる可能性が高いといえるでしょう。

世帯の状況と最低生活費の目安を以下の表にまとめたので、参考にしてください。

| 東京都 | 地方郡 | |

|---|---|---|

| 3人世帯 (33歳・29歳・4歳) |

164,860円 | 145,870円 |

| 高齢者単身世帯 (68歳) |

77,980円 | 68,450円 |

| 高齢者夫婦世帯 (68歳・65歳) |

122,460円 | 108,720円 |

| 母子世帯 (30歳・4歳・2歳) |

196,220円 | 174,800円 |

引用元:生活保護制度に関するQ&A(令和5年10月1日時点)

金額計算の前に知っておきたい!生活保護における8つの扶助と9つの加算手当

受給金額を計算する前に知っておきたい、生活保護における8つの扶助と9つの加算手当を紹介します。

前章で述べた最低生活費の金額は、この8つの扶助と9つの加算手当を合計して算出します。

8つの扶助と9つの加算手当は、全ての人に当てはまるわけではありません。一人暮らしの方に関係するのは、主に「生活扶助」と「住宅扶助」です。

以下で詳しく解説していくので、しっかりと確認しておきましょう。

8つの扶助

用途が決まっている状態で支給されるのが「扶助」です。扶助の種類と内容を以下にまとめたので参考にしてください。

| 扶助の種類 | 扶助の内容 |

|---|---|

| 生活扶助 | 食費や光熱費、雑費などの生活費全般 |

| 住宅扶助 | 家賃や賃貸への転居費用 |

| 出産扶助 | 分娩費や入院費など出産に関わる費用 |

| 教育扶助 | 教科書代や給食費など、義務教育に必要な費用 |

| 生業扶助 | 就労に必要な技能や資格を習得するための費用 |

| 介護扶助 | 介護サービスを受けるために必要な費用 |

| 葬祭扶助 | 葬式を行うために必要な費用 |

| 医療扶助 | 診療代・治療代・薬代・病院へ行く交通費など |

8つの扶助は用途が決まっているため、基本的には自由に使えるお金ではありません。条件に当てはまる場合にだけ支給されます。

また、「介護扶助」や「医療扶助」は介護業者・病院に直接支払われるため、生活保護受給者の手元にわたることもありません。

唯一「生活扶助」だけは生活費に使えるお金なので、比較的自由に使い道を選択できます。

9つの加算手当

一定の条件を満たしている場合は、「生活扶助」の額に加算手当がプラスされます。

9つの加算手当の種類と内容を以下にまとめたので、参考にしてください。

| 加算の種類 | 加算の内容 |

|---|---|

| 冬季加算 | 冬季に増える電気代(暖房費)などを補填する経費 |

| 妊産婦加算 | 妊産婦(妊娠中及び産後6ヵ月以内)に補填される生活費 |

| 障害者加算 | 障害がある方に補填される生活費 |

| 介護施設入所者加算 | 生活保護受給者が介護保険の第1号被保険者である場合に補填される、納付すべき介護保険料に相当する経費 |

| 在宅患者加算 | 在宅で療養に専念している患者に補填される経費 |

| 放射線障害者加算 | 原爆放射能による負傷、疾病がある方に補填される生活費 |

| 児童養育加算 | 生活保護受給者が児童の養育者である場合に補填される生活費 |

| 介護保険料加算 | 生活保護受給者が介護施設に入所している場合に補填される経費 |

| 母子加算 | ひとり親世帯に補填される生活費 |

生活保護受給者が置かれている状況によって最低生活費も変動するので、上記の9つの加算手当が設けられています。

条件に該当しない受給者には加算されません。

一人暮らしの方が生活保護で受給できる金額の計算方法

一人暮らしの方が生活保護で受給できる金額の計算方法を、6つのステップにわけて詳しく解説します。

1.住んでいる地域の等級(級地区分)を調べる

2.等級と年齢から生活扶助基準額を算出する

3.「特例加算」と「生活扶助本体における経過的加算」をプラスする

4.住宅扶助を調べてプラスする

5.加算項目があればプラスする

6.「最低生活費ー収入額」を算出する

「私の場合は月にどれくらいもらえるのだろう?」と疑問に思っている方は、手順に従って計算してみてください。

STEP1:住んでいる地域の等級(級地区分)を調べる

はじめに、自分が住んでいる地域の等級(級地区分)を調べます。

等級とは、地域によって異なる物価の差や生活水準の違いを反映した基準のことです。

たとえば、千葉市に比べると東京都は家賃が高い傾向にあります。にもかかわらず支給される生活保護費が同額だと、東京都に住んでいる方は生活が苦しくなってしまいますよね。

上記のような差を埋めるために、等級が設けられています。

等級は、「1級地-1」「1級地-2」「2級地-1」「2級地-2」「3級地-1」「3級地-2」の6つです。

以下の資料で等級を確認できるので、参考にしてください。

参考:厚生労働省 「級地区分」

STEP2:等級・年齢・世帯人数から生活扶助基準額を算出する

等級を確認できたら、年齢によって決まっている「生活扶助基準第1類」と、世帯人数によって決まっている「生活扶助基準第2類」から、生活扶助基準額を算出します。

1.生活扶助基準第1類の基準額を確認する

「生活扶助基準第1類」とは、食費や被服費などの個人的な経費の基準額です。年齢によって基準額も異なるので、以下の表を参考にしてください。

| 18歳~64歳 | 65~74歳 | 75歳以上 | |

|---|---|---|---|

| 1級地-1 | 46,930円 | 46,460円 | 39,890円 |

| 1級地-2 | 45,520円 | 45,060円 | 38,690円 |

| 2級地-1 | 43,640円 | 43,200円 | 37,100円 |

| 2級地-2 | 41,760円 | 41,350円 | 35,500円 |

| 3級地-1 | 41,290円 | 40,880円 | 35,100円 |

| 3級地-2 | 38,950円 | 38,560円 | 33,110円 |

引用元:厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)」

2.生活扶助基準第2類の基準額を確認する

「生活扶助基準第2類」とは、光熱費や家具購入費など、世帯共通で必要になる費用の基準額です。

等級に関係なく世帯の人数で定められており、一人暮らしの場合は「27,790円」です。

3.生活扶助基準額を算出する

一人暮らしの場合は、生活扶助基準額は「生活扶助基準第1類×逓減(ていげん)率+生活扶助基準第2類」で求められます。

なお、一人暮らしの方の逓減率は「1.0」です。

STEP3:「特例加算」と「生活扶助本体における経過的加算」をプラスする

次に、STEP2で求めた生活扶助基準額に「特例加算」と「生活扶助本体における経過的加算」をプラスします。

「特例加算」は、1人あたり月額1,000円です。

「生活扶助本体における経過的加算」は、等級や世帯の状況によって異なります。以下の資料を参考にしてください。

厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)」

STEP4:住宅扶助を調べてプラスする

次に、家賃を払うために支給される「住宅扶助」をプラスします。

住宅扶助は、一定の額の範囲内で支給されます。支給可能な上限額は自治体によって異なるので、詳しくは住んでいる地域の自治体に問い合わせてください。

以下は、東京都の場合の住宅扶助上限額の例です。

| 1級地 | 2級地 | 3級地 |

|---|---|---|

| 53,700円 | 45,000円 | 40,900円 |

なお、実際に支給される住宅扶助の金額は、賃貸物件の家賃分です。たとえば、東京都の1級地に住んでいる場合は上限額が53,700円ですが、月々の家賃が50,000円の物件に住んでいる方には、50,000円しか支給されません。

敷金・礼金、更新料などが必要な月は、プラスして一時扶助金が支払われます。

STEP5:加算項目があればプラスする

次に、先ほど説明した9つの加算項目のなかで該当するものがあればプラスします。

それぞれの項目によって計算方法が異なるので、当てはまる項目がある方は以下の資料を確認してください。

参考:厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)」

STEP6:「最低生活費-収入額」を算出する

STEP5までの計算が終われば、最低生活費がわかります。最後に「最低生活費-現在の収入額」を算出しましょう。

差額分が生活保護費として支給されます。

以上で計算は完了です。

一人暮らしの方が生活保護で受給できる金額のシミュレーション

一人暮らしの方が生活保護で受給できる金額のシュミレーションを2つ紹介します。

「前章の計算方法の解説だけではよくわからなかった」という方は、一緒に計算していきましょう。

前章と同じように、6つのステップにわけて解説します。

身体障害をもっている30代男性の場合(身体障害者障害程度等級表では3級に該当)【東京都23区】

STEP1:級地区分は1級地 -1

STEP2:生活扶助基準第1類→46,930円

逓減率→1.0

生活扶助基準第2類→27,790円

46,930×1.0+27,790=74,720円

よって、生活扶助基準額は74,720円

STEP3:特例加算→1,000円

生活扶助本体における経過的加算→700円

74,720+1,000+700=76,420円

STEP4:今回の場合は住宅扶助の上限額で計算します。

東京都の住宅扶助の上限額=53,700円

76,420+53,700=130,120円

STEP5:障害を持っている方の場合は「障害者加算」がプラスされます。

今回は身体障害者障害程度3級なので、加算額は17,870円です。(参考:厚生労働省「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)」)

130,120+17,870=147,990円

STEP6:現状の収入がゼロの場合は、月々147,990円の生活保護費が支給されます。

70歳男性の場合【千葉県柏市】

STEP1:級地区分は2級地 -1

STEP2:生活扶助基準第1類→43,200円

逓減率→1.0

生活扶助基準第2類→27,790円

43,200×1.0+27,790=70,990円

よって、生活扶助基準額は70,990円

STEP3:特例加算→1,000円

生活扶助本体における経過的加算→0円

70,990+1,000+0=71,990円

STEP4:今回の場合は住宅扶助の上限額で計算します。

千葉県柏市の住宅扶助の上限額=41,000円

71,990+41,000=112,990円

STEP5:加算項目は特になし

STEP6:現状の収入がゼロの場合は、月々112,990円の生活保護費が支給されます。

一人暮らしで生活保護を受給できる条件5つ

一人暮らしで生活保護を受給できる条件を、5つ紹介します。

1.収入が最低生活費を下回っている

2.ケガや病気など働けない理由がある

3.親族からの支援が難しい

4.年金や各種手当を利用しても生活を維持できない

5.土地や車などの資産がない

上記の5つの条件を全て満たしていないと、生活保護の受給は難しいです。

しっかりと確認しておきましょう。

1.収入が最低生活費を下回っている

生活保護は、「現状の収入では最低限度の生活を維持できない」と国が判断した場合に適用される制度です。

したがって、収入額が最低生活費を下回っていることが第一条件。

給料が上がり、収入額が最低生活費を上回ってしまったら、受給はできなくなります。

2.ケガや病気など働けない理由がある

生活保護は、ケガや病気など、収入が少なくなってしまう正当な理由がある場合に適用されます。

憲法27条によって、「すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う」と定められているからです。

したがって、「働くのが面倒だから働かない」などの理由は認められません。

健康状態が良好であれば、自分の力で働いて収入を得ることが求められます。

3.親族からの支援が難しい

親や子、兄弟姉妹など、扶養義務がある親族が援助を行える場合は、生活保護よりも親族の援助が優先されます。

もちろん、親族だからといって援助を強制されるわけではありません。しかし、生活保護申請時に「親族が援助できる状態にあるかどうか」の調査が行われます。

したがって、親族が支援できる状態にある場合は、申請が通らない可能性もあると考えておきましょう。

4.年金や各種手当を利用しても生活を維持できない

年金や各種手当を利用できる場合は、生活保護よりもまずそちらを申請しなければなりません。

ケガをした場合の傷病手当金や、障害を負った場合の障害者年金などが上記に当たります。

年金や各種手当を利用しても最低生活費に満たない場合にだけ、生活保護の申請が可能です。

5.土地や車などの資産がない

土地や車、貴金属などの資産がある場合は、売却して生活費に充てるように求められます。

資産を保有したまま生活保護を受給することはできません。

ただ、持ち家に住んでいる場合は例外もあります。

持ち家の売却価格が賃貸への引越し費用を下回るケースなど、現金化する必要がないと判断されれば、持ち家に住み続けられます。

一人暮らしで生活保護を受給したいなら知っておくべき注意点

生活保護を受給したいなら知っておくべき注意点を、4つ紹介します。

1.虚偽の収入を申告すると違法になる

2.借金はできない

3.働いて得た収入が最低生活費を上回ると生活保護は受けられなくなる

4.実家暮らしのまま一人だけ生活保護を受給するのは難しい

注意点を把握していないまま生活保護を受給してしまうと、大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。

しっかりと確認しておきましょう。

1.虚偽の収入を申告すると違法になる

生活保護を受給したいからといって、虚偽の収入を報告する行為は違法です。

今までに受給した保護費の返還が求められるだけではなく、罰金や懲役を課せられる可能性があります。

生活保護申請時は、必ず正確な収入を報告するようにしてください。

2.借金はできない

生活保護費は最低限度の生活を維持するために支給されるお金なので、受給中に借金はできません。

生活保護を受給するなら、支出を抑えるのは義務です。借金をしなければ手に入らないような高額なものの購入は禁止されています。

もし隠れて借金をしてしまった場合は、保護費の返還を求められる可能性があるので注意しましょう。

また、生活保護を受ける前から借金をしている場合も、保護費を返済に充てることはできません。

ケースワーカーに相談して、対処法を検討する必要があります。

3.働いて得た収入が最低生活費を上回ると生活保護は受けられなくなる

働いて得た収入が最低生活費を上回ると、生活保護は受給できなくなります。

ただ、すぐに廃止されるのではなく、停止措置になる場合がほとんど。体調不良などで働けなくなり、再び生活困窮に陥ってしまう可能性があるからです。

停止措置から半年経っても収入が維持できていれば、経済的に自立できたとみなされ、本格的に受給が中止になります。

したがって、再び収入が最低生活費を下回った場合は再度申請が必要です。

4.実家暮らしのまま一人だけ生活保護を受給するのは難しい

たとえ無職であっても、実家暮らしのまま生活保護を受給するのは難しいです。

生活保護受給の可否は、個人単位ではなく世帯単位で判断されます。したがって、自分に収入がなくても世帯全体の収入が最低生活費を超えていれば、「保護を受けなくても生活していける」とみなされるのです。

実家暮らしの方が生活保護を受給したい場合は、新たに賃貸物件を借りて一人暮らしを始める必要があります。

生活保護を受けると家賃が高い物件には住めない!

生活保護を受給する場合は、家賃が高い賃貸物件には住めないと考えておきましょう。

賃貸に住むための家賃は、毎月「住宅扶助」として支給されます。住宅扶助の金額には上限があるので、決まった額の範囲内で物件を探さなければなりません。

また、生活保護受給者が賃貸物件を契約する際には、ケースワーカーへの事前相談が義務づけられています。

希望する物件の家賃が高いとケースワーカーから指導が入るので、結果的には住めない可能性が高いでしょう。

一人暮らしの方が生活保護で物件を探すときの注意点

一人暮らしの方が生活保護で賃貸物件を探すときの注意点は、以下の3つです。

・勝手に物件の契約はできない

・入居審査が厳しくなる可能性があると心得ておく

・代理納付を利用するのがおすすめ

先述した通り、生活保護受給者が新たに賃貸物件を借りる場合には、ケースワーカーへの事前相談が必須です。初期費用や家賃の見積りを不動産会社に出してもらって、見積書をケースワーカーに提出します。

ケースワーカーの判断によっては、希望の物件を借りられない可能性もあると心得ておきましょう。

また一般的には、「生活保護受給者は家賃滞納のリスクがある」とみなされるため、入居審査は厳しくなります。したがって、入居する物件が決まるまでに時間がかかるかもしれません。

生活保護受給者ではなく、福祉事務所が家主に直接家賃を支払う制度「代理納付」を利用すれば、入居審査に通りやすくなるのでおすすめですよ。

生活保護を受けながら一人暮らしをした体験談

一人暮らしで生活保護を受けた経験がある方に

・一人暮らしで生活保護を受けるとき、苦労したこと

・物件選びで苦労したこと、工夫したこと

・一人暮らしで生活保護を受けていたときの生活の満足度・困窮度

を教えてもらいました。

これから生活保護受給を検討されている方の参考になればと思います。

どのような条件だと生活保護を受けられるか調べるのに苦労しました。

市営団地に入居していたので、苦労や工夫はしていません。

自動車がなかったので、買い物が非常に不便でした。今と違って当時はネットスーパー等もなかったので、毎回実家や友人に送迎を頼んでいました。 こーじー・和歌山県・50代・男性・会社員

支給までの手続きが複雑で、精神的にもかなり疲れました。

家賃の上限が決まっているので、条件に合う物件を見つけるのが大変でした。

最低限の生活はできましたが、急な出費や娯楽に使える余裕はほとんどなく、正直なところ心細さを感じる日も多かったです。 ふーさん・東京都・30代・女性・アルバイト

申請のハードルが高く、役所で「まだ働けるでしょ」と言われ精神的に辛かったです。

生活保護受給者というだけで入居を断られることが何度もありました。

「最低限、生きていくことはできた」という程度で、贅沢はできず孤独感も大きかったです。 秋田丸・熊本県・30代・女性・フリーランス

精神的な病気で会社を辞めたのに、すぐ働けと再三言われたのが一番の苦労です。

近所に生活保護御用達のアパートがあり、物件探しは比較的スムーズでした。

受給できたことで生活は成り立ちましたが貯金はなく、常に先行き不安でした。 トロ・東京都・40代・男性・無職

とにかく申請が難しく、書類も多くて手間でした。

車を手放さざるを得なかったので、スーパーが近く生活費の安いエリアを探すのが大変でした。

物価高で食費を極限まで抑え、食事の楽しみがなくなったことが一番つらかったです。 まぁやん・北海道・50代・女性・パート

水際作戦に遭い、書類を何度も突き返されたのが苦しかったです。

役所へは支援団体の同伴で交渉し、ようやく手続きが進みました。

支給額で生活はできますが、光熱費が上がると途端に赤字になるため常に節約生活でした。 ケイタ・大阪府・20代・男性・無職

働けるんじゃないかと断られた経験があります。

家賃上限が低く、条件に合う物件がなかなか見つかりませんでした。

物価上昇でギリギリの生活が続き、外出や娯楽はほぼ諦めていました。 アドバイザーナビ・大阪府・50代・男性・無職

支給額の範囲内で家計簿をつけるのが意外と大変でした。

保証会社必須の物件ばかりで初期費用がかさみ、引っ越しに苦戦。

家賃と光熱費で大半が消え、食費を削る生活が続きました。 すず・栃木県・30代・女性・派遣社員

収入申告を毎月行うのが手間でストレスでした。

古い物件しか選べず冬の寒さが厳しかったです。

節約のため暖房を控え、体調を崩したこともありました。 しんぞう・群馬県・40代・男性・アルバイト

ケースワーカーとの面談が月 2 回あり、個人的にはそれが精神的に負担でした。

ペット可の物件がほとんどなく、泣く泣く飼い猫を里子に出しました。

孤独を紛らわせる手段が少なかったのがきつかったです。 なな・福岡県・40代・女性・パート

就労指導で希望に合わない短期バイトを勧められ苦労しました。

家賃上限ギリギリで探すので、駅から遠い物件ばかり。

交通費を節約するため自転車通勤に切り替えました。 マコト・石川県・30代・男性・パート

役所からの連絡が平日昼間のみで、パートのシフト調整が大変でした。

安い物件は築年数が古く、カビと結露対策に苦労しました。

支給額内では暖房費が賄えず、冬場は厚着で乗り切りました。 あいこ・宮城県・40代・女性・パート

地方在住で公共交通が少なく、通院が大きな負担でした。

家賃を抑えるためバス停から遠い物件を選んだ結果、買い物が徒歩30分。暮らしに不便さを感じていました。

支給額の半分が食費に消え、栄養バランスに悩みました。 ゆう・徳島県・60代以上・男性・年金受給

貯蓄があると一時的に支給停止になるのが不安でした。

保証人不要物件が限られ、家選びでは選択肢がほとんどなかったです。

医療費無料は助かりましたが、娯楽費ゼロで息抜きできませんでした。 さくら・奈良県・20代・女性・無職

親族の援助可能性を詳しく聞かれ、疎遠な家族に連絡されたのが辛かった。

水道光熱費が高い地域だったため、節約方法を徹底。

内職でわずかな収入を得ていましたが、その都度申告が必要で煩雑でした。 つよし・京都府・40代・男性・内職

一人暮らしの生活保護に関するよくある質問

最後に、一人暮らしの生活保護に関するよくある質問4つに回答します。

1.生活保護を受けると医療費は免除される?

生活保護受給者には、「医療扶助」「介護扶助」という形で国から医療費が支払われます。

したがって、実質的には無料で医療を受けられるということです。

2.生活保護受給中に購入できないものはある?

生活保護の受給中は、資産になり得るようなものは所有できません。具体的には、以下のようなものが当てはまります。

・車やバイク

・住んでいない持ち家

・ブランド品

・2台目以降のスマホ・パソコン

・株

また、一定額以上の貯金も「生活に余裕がある」と判断されるので、認められない場合が多いです。

ただ、「どれくらいの額までなら貯金できるのか」は自治体によって異なります。気になる方はケースワーカーに問い合わせてみてください。

3.生活保護と年金は同時に受け取れる?

生活保護と年金は同時に受け取れます。

ただ、生活保護において年金は収入とみなされます。したがって、「年金+収入」の額が最低生活費を下回っている場合にだけ、生活保護の申請が可能です。

4.未成年でも生活保護を受給できる?

未成年が生活保護を受給するのは、基本的には難しいと考えておきましょう。未成年が賃貸物件を契約するには、親権者の同意が必要になるからです。

「親権者の同意が得られる=金銭的な援助を受けられる親権者がいる」とみなされるため、生活保護の申請は通りづらくなります。

住宅扶助の額の範囲内で快適に過ごせる物件を探そう!

一人暮らしの方でも条件を満たしていれば、生活保護を受給できます。病気やケガなど働けない理由がある方は、金銭面での悩みや不安を1人で抱え込まず、生活保護の受給を検討してみてください。

快適な暮らしを実現するためには「住まい」が大切です。住宅扶助の額の範囲内でもしっかりと物件を探せば、過ごしやすい最適な「住まい」が見つかります。

ケースワーカーに相談しつつ、自分に合ったお気に入りの物件を見つけてみてください。

ニフティ不動産のこだわり条件検索では「保証人不要」や「高齢者歓迎」など、さまざまな条件で絞って物件を検索できます。家探しの際はぜひご活用ください。

アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ

部屋を借りる!賃貸版はこちら

住宅を買う!購入版はこちら

パワーカップルの年収はいくらから?メリットや課題、リアルな生活事情を紹介

パワーカップルの年収はいくらから?メリットや課題、リアルな生活事情を紹介

一人暮らしの食費の平均額は?無理なく自炊で節約する方法も紹介

一人暮らしの食費の平均額は?無理なく自炊で節約する方法も紹介

年収600万の手取りはいくら?生活費シミュレーションも紹介

年収600万の手取りはいくら?生活費シミュレーションも紹介

年収600万の生活レベルをシミュレーション|体験談から見るリアルな暮らし

年収600万の生活レベルをシミュレーション|体験談から見るリアルな暮らし