新年は、私たち日本人にとって特別な時。しかし、身近な人を亡くしたばかりでは、いつも通りの初詣やお祝いをしていいのか迷う方も多いでしょう。

喪中の正月の過ごし方は地域や宗派によって違いがありますが、基礎知識を知っておくと安心できます。

今回の記事では、喪中の正月の過ごし方や注意したいマナーをわかりやすく紹介します。

- 喪中とは?正しい意味と期間

- 喪中に正月行事を控える理由

- 喪中の正月に控えるべきこと

- 喪中でもできること

- 喪中の正月におすすめの料理

- 喪中はがきや寒中見舞いのマナー

- 喪中の正月に関するよくある質問

- 喪中の正月の過ごし方まとめ

喪中とは?正しい意味と期間

身近な人を亡くした後に迎える喪中は、祝い事を控えて故人を偲ぶための期間です。一般的な意味は共通していますが、地域ごとに習慣が異なり、仏教と神道でも考え方に差があります。

そのため、一律に「喪中はこう過ごさなくてはならない」と決められているものではありません。しかし、背景を知ることで、より適切な判断ができるようになるでしょう。

ここでは喪中の基本的な意味と期間、忌中との違いについてそれぞれわかりやすくまとめました。

喪中の意味とは?

喪中とは、身近な人の死を悼み、日常生活の中で祝い事を控える期間を指します。喜びを表す出来事を避け、静かに過ごすことで故人への敬意を示すのが本来の目的です。

この期間は、故人の冥福を祈り、家族が心を整えるための時間でもあります。派手な行動を慎むことにより、悲しみを受け止めながら気持ちを落ち着けることができるでしょう。

喪中は単なる形式的な習慣ではなく、残された人が故人とのつながりを思い返し、静かな生活を送るための区切りとされています。

社会的なマナーであると同時に、心の整理を支える役割も持っているのです。

喪中の期間はいつからいつまで?

一般的には、亡くなった日から一年間を目安とすると考えられています。特に父母や配偶者など近しい続柄の場合は、一年間しっかりと喪に服す傾向が見られます。

一方で、祖父母や兄弟姉妹では半年程度とする地域も少なくありません。近年は生活環境や仕事の事情から、喪中の期間について柔軟に考える家庭も増えてきました。

大切なのは形式に従うことよりも、家族や親族と相談して無理のない方法を選ぶことではないでしょうか。

忌中と喪中の違いは?

「忌中」は亡くなってから四十九日までを指し、この間は特に行動を慎むことが求められます。葬儀後の法要が続く時期でもあるため、慶事への参加や大きな行事は控えるのが通例でしょう。

それに対して、「喪中」は忌中を過ぎてから、概ね一年間を目安に祝い事を控える期間とされています。日常生活そのものは通常通りに送る場合も多く、忌中ほど厳格ではありません。

両者の違いを理解することで、正月の過ごし方や交際上の対応を考える際に役立つはずです。

喪中に正月行事を控える理由

喪中の時期に正月行事を控えるのは、古くから受け継がれてきた大切な慣習です。新しい年を迎える正月は祝い事とされ、華やかさや喜びを表す場面が多く見られます。

故人を悼む気持ちと大きな祝い事を同時に行うのは、気持ちの上でも両立しにくいでしょう。そのため、喪中にある家庭は正月飾りや祝い膳を避けることが一般的とされています。

また、先祖や周囲の人々に対して敬意を示す意味も込められており、社会的な配慮としての役割も果たしてきました。

無理に形式だけを守る必要はありませんが、こうした背景を知ることで納得して過ごせるのではないでしょうか。

喪中の正月に控えるべきこと

喪中の正月では、普段通りに行うと不自然に感じられる行事や習慣があります。これらはすべて「祝い事」と結びついており、故人を悼む気持ちと相容れないと考えられてきました。

特に年始は挨拶や飾り付けなど人との交流も多いため、周囲への配慮という意味でも控えることが望ましいでしょう。

ここでは、代表的な喪中の正月で「控えるべきこと」を紹介します。

正月飾りと祝い膳

門松やしめ縄、鏡餅は新年の到来を祝い、家の繁栄や無病息災を願う象徴です。

こうした飾りを整えることは、喜びを大きく表す行為とされています。そのため、喪中の家庭では正月飾りを出すのを控えるのが一般的です。

祝い膳にあたるおせち料理も同じで、縁起を担ぐ意味合いが強いため避けられる傾向があります。

もちろん絶対に禁止というわけではありませんが、華やかな形で用意するのは相応しくないでしょう。

どうしても準備したい場合は、簡素な料理や精進料理を取り入れるなど、故人への思いを優先する工夫が勧められています。

年賀状

年賀状は、新しい年を迎えた喜びを分かち合い、相手の健康や繁栄を祈るために送られる挨拶状です。

古くは年始に直接訪問していた習慣が、時代の移り変わりとともに文書での挨拶に形を変えたものといえます。現在でも、日頃の感謝や親交を確かめ合う大切な機会とされています。

しかし、喪中の間は年賀状を出すことは控えるのが一般的です。なぜなら年賀状は祝意を伝える性格が強く、故人を偲び静かに過ごす喪中の心情とは相容れないからです。

祝い事を避ける姿勢を示すことで、周囲に故人への敬意を伝える意味もあります。

年賀状を出さないのは失礼ではなく、むしろ相手に配慮を示す行為といえるでしょう。

神社への参拝(初詣)

初詣は、新しい年の無事や幸福を祈るために神社へ参拝する日本独自の行事です。家族の健康や商売繁盛を願うなど、生活に根付いた慣習として続けられてきました。

華やかな正月行事のひとつであり、多くの人にとって年の始まりを実感する大切な機会といえるでしょう。

一方で喪中の間は、初詣を控えるのが望ましいとされています。神道では「死」を穢れと捉える考え方があるため、忌中や喪中に神社へ参拝することはふさわしくないとされてきました。

故人を悼む気持ちと新年を祝う行為は性質が異なり、同時に行うのは調和しにくいのです。そのため、多くの家庭では喪が明けるまで参拝を控えるのが一般的でしょう。

喪中でもできること

喪中は祝い事を控える期間ですが、すべての行動を制限しなければならないわけではありません。

家族や社会とのつながりを大切にしながら、故人を偲ぶ気持ちを損なわない範囲でできることもあります。

過度に慎み過ぎると、かえって心の負担となる場合もあるため、無理のない形で過ごすことが大切でしょう。

ここでは、喪中でもできる、代表的な正月の行動について解説します。

お年玉

お年玉を渡すこと自体は問題ありません。子どもの新年の楽しみでもあるため、無理にやめる必要はないでしょう。

ただし、華美な袋や金色のデザインは祝い事を強調する印象があるため、避けるのが無難です。落ち着いた色合いの封筒や、シンプルなデザインのポチ袋を選ぶと安心できます。

お金を渡す際には、派手なお祝いの言葉は控えつつ、子どもの成長を願う気持ちを込めるとよいでしょう。

お年玉は形式よりも、心を重視することが大切とされています。

初詣

喪中であっても、初詣に行くことが必ずしも禁止されているわけではありません。宗派や地域の慣習によっては、松の内を過ぎてから参拝すれば差し支えないと考えられています。

寺院へのお参りであれば、故人の冥福を祈る場として自然に行うことも可能でしょう。どうしても神社に参拝したい場合は、喪が明ける時期を見計らうなど工夫が必要です。

大切なのは形にこだわることではなく、気持ちを込めて静かに祈る姿勢にあります。

初売りや旅行

お正月の初売りや旅行も、華やかな祝い事としてでなければ問題はありません。家族で静かに楽しむ範囲であれば、心のリフレッシュにもつながるでしょう。

ただし、大々的に新年を祝う雰囲気の場所やイベントは避けるのが無難です。世代や地域差はありますが、温泉旅行や落ち着いた場所での食事などであれば、喪中でも受け入れられやすいです。

喪中の行動はあくまで祝い事を避けるのが目的であり、生活を制限するものではありません。

周囲に気を配りつつ、心を穏やかに過ごすことを意識すると安心です。

喪中の正月におすすめの料理

お正月といえば、豪華なおせち料理を思い浮かべる方が多いでしょう。

しかし、おせちは新年を祝うための「祝い膳」とされるため、喪中の間は控えるのが一般的です。とはいえ正月の食卓を寂しくする必要はなく、落ち着いた雰囲気の料理を用意すれば問題ありません。

華やかさを避けつつ、心と体をいたわる料理を工夫することで、故人を偲びながら新しい年を迎えることができます。

喪中の正月にふさわしい料理を紹介しますので、年末の食事の参考にしてみてください。

野菜中心の精進料理

喪中の食卓では、精進料理を取り入れるのがよいとされています。肉や魚を使わず、野菜や豆腐を中心に調理することで、控えめながらも滋味豊かな味わいを楽しめます。

たとえば、ふろふき大根や身体を温めるすまし汁はいかがでしょうか。彩りを抑えつつ、旬の野菜を丁寧に煮たり和えたりすると、体にも優しい一品になります。

精進料理は本来、故人の冥福を祈るための食事であり、落ち着いた雰囲気にぴったりです。

無理に格式を守る必要はありませんが、静かな食卓を演出できる工夫として取り入れる価値があります。

縁起物を控えたシンプルなお雑煮

お雑煮は地域によって具材や味付けが異なる、日本の伝統的な正月料理。祝い事の象徴とされる海老や数の子などを避け、控えめな具材で仕立てれば喪中でも問題ないといえます。

たとえば、鶏肉を省いて野菜中心にしたり、シンプルに餅と出汁だけで整えるなどの工夫が可能です。派手さを抑えることで、静かに新年を迎える気持ちを表せるでしょう。

料理を通じて、家族で落ち着いた時間を過ごすことが大切とされています。

季節の食材を使った煮物料理

煮物はお正月に限らず、普段の食卓でも親しまれてきた料理です。旬の根菜や豆類を使い、薄味で仕上げると喪中の雰囲気にもよく合います。

おせちのような華やかさはありませんが、じっくり煮含めた料理は心を落ち着ける効果もあるでしょう。昆布や椎茸で出汁を取り、上品な味わいにすることで特別感も演出できます。

形式に縛られる必要はなく、家族がほっとできる食卓を意識することが望ましいといえます。

喪中はがきや寒中見舞いのマナー

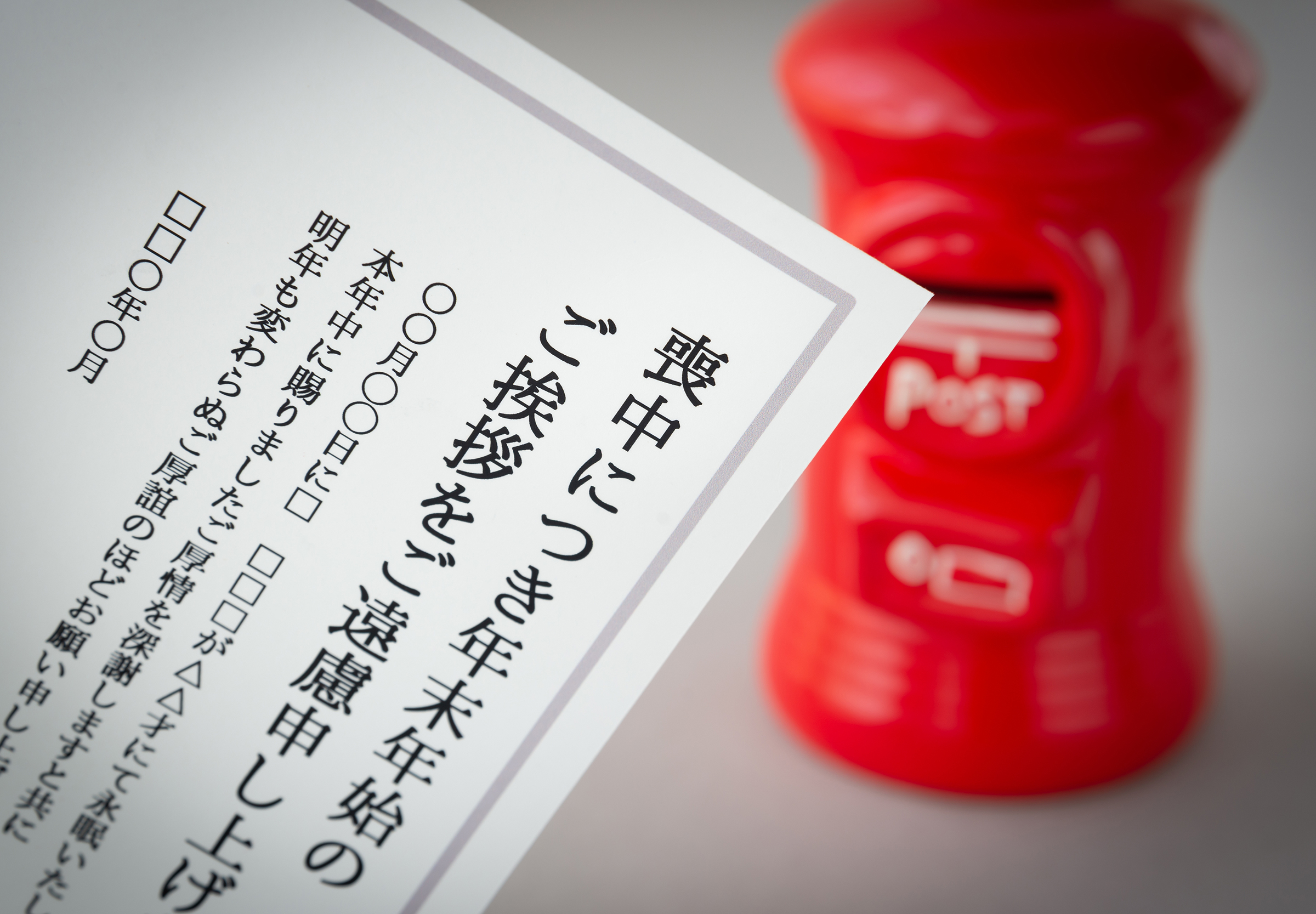

喪中の期間は、年賀状を控える代わりに「喪中はがき」や「寒中見舞い」で気持ちを伝えるのが一般的です。

どちらも形式的なものではなく、相手に誤解や不快感を与えないための大切な配慮とされています。

この章では、喪中はがきと寒中見舞いの基本的なマナーについて解説します。

喪中はがきはいつ出す?

喪中はがきは、年賀状のやり取りが始まる前に送るのが基本とされています。

目安は11月から12月上旬で、できれば相手が年賀状を準備する前に届くようにするのが望ましいでしょう。送る内容は簡潔でよく、誰が亡くなったのかと年始の挨拶を控える旨を伝えれば十分です。

形式にとらわれすぎず、相手に配慮を示すことが大切といえます。遅くなった場合でも、年末までに届けば失礼にはあたりません。

正月に年賀状が届いたら?

喪中はがきを出す前に相手から年賀状が届いてしまうこともあります。その際は返礼として「寒中見舞い」を送るのが適切でしょう。

寒中見舞いには、喪中であるため年始の挨拶を控えていたことを簡潔に記し、相手への感謝を伝えると安心です。

慌てて謝罪の文を長く書く必要はなく、落ち着いた表現で十分とされています。受け取った相手に気持ちが伝われば、失礼にはなりません。

寒中見舞いはどう書く?

寒中見舞いは、松の内が明けた1月8日頃から立春までの間に出すのが一般的です。内容は、年賀状のお礼や近況の簡単な報告を添え、最後に相手の健康を気遣う言葉を入れるとよいでしょう。

喪中の知らせを兼ねる場合は「年始のご挨拶を失礼しました」と一言添える程度で十分です。華やかな言葉やおめでたい表現は避け、落ち着いた文面を意識することが大切とされています。

形式よりも誠意が感じられる内容であれば問題はありません。

喪中の正月に関するよくある質問

喪中の正月に関する、よくある質問にお答えします。

タブーを知らずにしてしまったら?

喪中の間にうっかり祝い事に参加したり、年賀状を送ってしまうこともあります。その場合は、深く気にする必要はありません。

大切なのは気付いた時点で相手に気持ちを伝えることです。謝罪を簡潔に添えるか、寒中見舞いなどで状況を説明すれば十分とされています。

マナーは相手への配慮から生まれたものなので、誠実な姿勢を示すことが何より大切です。

喪中でも結婚式や祝い事に参加していい?

喪中だからといって、必ずすべての祝い事を断らなければならないわけではありません。特に友人や職場の付き合いでは、相手の気持ちを尊重することも重要です。

身内の結婚式など親族の意向が強く関わる場合は、出席を求められることもあるでしょう。その場合は華やかな装いを避け、落ち着いた服装や振る舞いを心掛けるのが望ましいといえます。

迷った時は、家族や招待してくれた相手に相談するのが無難です。

喪中明けが正月直前だった場合どうする?

忌明けや喪明けがちょうど年末に重なることもあります。その場合は無理に正月行事を再開せず、翌年から通常通りに行うのが安心でしょう。

直後に盛大なお祝いをすると、周囲に違和感を与える場合もあるかもしれません。小さな飾りを控えめに出す程度なら差し支えないとされています。

大切なのは形式に縛られるよりも、心の整理と家族の気持ちを優先することです。

喪中の正月、神棚はどうする?

神棚は神道において特に重要な場所であり、喪中の扱いには注意が必要です。

忌中の間は「死」を穢れと考えるため、神棚に白い紙や半紙を掛けて封じるのが一般的とされています。

喪明けを迎えたら紙を外し、普段通りの祀り方に戻すとよいでしょう。

地域や家庭によって作法が異なることもあるため、身近な神社や親族に確認するのも安心です。

お墓参りで供える花は?

喪中にお墓参りをすること自体は問題ありませんが、供える花には注意が必要です。赤や黄色など、祝い事を連想させる派手な色合いは避けるのが無難とされています。

一般的には白を基調にした菊やユリ、カーネーションなど落ち着いた花を選ぶのが望ましいでしょう。故人が生前に好きだった花を取り入れるのも、心を込めた供養といえます。

形式よりも気持ちを優先する姿勢が大切です。

喪中の正月の過ごし方まとめ

喪中の正月は、故人を偲びながら静かに新しい年を迎える大切な時間です。正月飾りやおせちなど祝い事は控えるのが一般的とされていますが、すべてを制限する必要はありません。

喪中は本来、形式だけに縛られるものではなく、故人への敬意と家族の気持ちを大切にする期間です。新しい年を迎えるとき、派手な祝いはなくても心穏やかに過ごすことはできます。

大切なのは故人への思いを胸に、今ある日常を丁寧に重ねていくことではないでしょうか。

ニフティ不動産お悩みコラムでは、ほかにも様々な場面でのマナーについて紹介しています。

「挨拶のマナーについてもっと知りたい」「失礼のないビジネスメールを送りたい」という方は、ぜひ覗いてみてくださいね。

▶その他のマナーの記事をチェックする

喪中の正月は、生活を見直すきっかけにもなります。

新しい住まいを探すなら、ニフティ不動産がおすすめです。

さまざまな不動産サイトの情報を一度に確認できるため、条件に合う物件をスムーズに見つけられます。

「ニフティ不動産」で、心安らぐ新生活を始めましょう!

アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ

部屋を借りる!賃貸版はこちら

住宅を買う!購入版はこちら

ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)の値段や寿命は?なつく種類と初心者が失敗しない飼い方

ヒョウモントカゲモドキ(レオパ)の値段や寿命は?なつく種類と初心者が失敗しない飼い方

洗濯パン(防水パン)は必要?サイズの種類と「置き台」との違いを徹底比較!

洗濯パン(防水パン)は必要?サイズの種類と「置き台」との違いを徹底比較!

「春といえば」で連想するものは?手紙やデザインにも使える春のキーワード&風物詩まとめ

「春といえば」で連想するものは?手紙やデザインにも使える春のキーワード&風物詩まとめ

先負とは?やってはいけない3つのこと&午後は何時から縁起が良いかを解説

先負とは?やってはいけない3つのこと&午後は何時から縁起が良いかを解説