本記事では、家に出る蜘蛛の種類や生態だけでなく、危険な毒蜘蛛の見分け方や安全な対処法、効果的な予防策まで詳しく解説します。

家蜘蛛について知りたい、適切に対応したいと考えている方は、ぜひ最後まで読み進めてください。

- 家の中に出る安全な蜘蛛の種類と特徴

- 要注意!日本にいる危険な毒蜘蛛の見分け方と対処法

- 家で蜘蛛を見つけたときの基本的な対処法

- 蜘蛛を寄せ付けない!効果的な予防策3つ

- 家の蜘蛛に関するよくある質問

- 蜘蛛の習性を理解して、上手に付き合おう

家の中に出る安全な蜘蛛の種類と特徴

多くの蜘蛛は人間に害を与えない「益虫」ですが、ごくまれに毒をもつ危険な蜘蛛が家に侵入することもあります。

ここでは、安全な家蜘蛛の特徴や見分け方を詳しく解説します。

・主要な家蜘蛛と見分け方

・家蜘蛛の生態と巣を張らない種類の特徴

・家蜘蛛は益虫?それとも害虫?

安全な蜘蛛と危険な蜘蛛を見分けるために、それぞれの特徴を知っておきましょう。

主要な家蜘蛛と見分け方

日本の家屋でよく見かける蜘蛛を5種類紹介します。見た目や行動にそれぞれ特徴があるため、見分ける際の参考にしてください。

| 種類 | 見た目 | 大きさ(脚含む) | 色・模様 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

| アシダカグモ |  |

100mm前後 | 灰色・茶色 | ・ゴキブリを捕食する大型の蜘蛛 ・巣は張らずに徘徊する ・夜行性 ・臆病な性格 |

| アダンソンハエトリ |  |

5〜10mm | 黒地に白い斑点模様 | ・ぴょんぴょんと跳ねて移動する ・日中に活動し、巣を張らない ・ハエやダニを捕食する |

| イエユウレイグモ |  |

7〜10mm | 淡い灰白色・灰褐色 | ・細長い脚をもつ ・天井の隅や家具の裏に不規則な形の巣を張る ・刺激を受けると体を揺らす |

| ヒラタグモ |  |

6〜12mm | 赤褐色・黒色 | ・平たい体が特徴 ・壁の隅や天井にテントのような形の巣をつくる ・放射線状に糸をかけた巣の中で獲物を捕らえる |

| オオヒメグモ |  |

4〜8mm | 黒色・褐色 | ・球形の腹部が特徴 ・窓枠や家具の隙間に不規則な形の巣を張る |

家蜘蛛の中で最もよく知られているアダンソンハエトリは、体長1cmにも満たない小型の蜘蛛です。 窓際などでぴょんぴょんと跳ねる姿が特徴的で、コバエやダニなどを捕食します。

ゴキブリの天敵といわれるアシダカグモは、非常に大型で素早く動くため驚かされがちですが、人間に害を与えることはありません。

家蜘蛛の生態と巣を張らない種類の特徴

家蜘蛛は、大きさによって生態や行動パターンが異なります。大きな蜘蛛と小さな蜘蛛の違いは、それぞれ異なる種類の害虫を捕食対象としている点です。

▶茶色くて大きな蜘蛛(アシダカグモなど)

アシダカグモのような10cmを超える大型の蜘蛛は、主に夜間に活動するのが特徴。臆病な性格のため、人が近づくと瞬時に家具の裏や隙間へ隠れます。

巣を張らずに家の中を歩き回り、ゴキブリやハエ、蛾、ハサミムシといった害虫を積極的に捕食。寿命は数年に及ぶこともあり、エサとなる害虫がいる環境に長く留まる傾向があります。

参考:フマキラー|アシダカグモは益虫? 駆除すべきかどうか、生態を解説

▶黒くて小さい・はねる蜘蛛(ハエトリグモなど)

一方、アダンソンハエトリやオオヒメグモなどの1cm未満の小型蜘蛛は、コバエやダニ、小型の昆虫などの小さな獲物を捕食するのが特徴です。

壁や天井の隅、窓際に巣を張る種類もいれば、巣を張らずに獲物を探し回る蜘蛛もいます。

家蜘蛛は益虫?それとも害虫?

日本家屋で見かける在来種の蜘蛛のほとんどは、ゴキブリやハエ、蚊、ダニといった害虫を捕食するため、人間にとって有益な「益虫」です。

たとえば、1匹のアシダカグモは一晩で数匹のゴキブリを捕らえる能力があります。害虫を駆除してくれることから、益虫であると言えるでしょう。

また、家に蜘蛛がいるのはエサになる害虫がいるサイン。そのため、蜘蛛だけを駆除するのではなく、害虫の発生源をなくすことが大切です。

害虫がいなくなれば、蜘蛛も自然と姿を消すはずですよ。

要注意!日本にいる危険な毒蜘蛛の見分け方と対処法

ほとんどの家蜘蛛は毒がなく無害ですが、なかには人の健康に重大な影響をおよぼす危険な毒蜘蛛も存在します。

ここでは、毒蜘蛛の特性や対処法について、以下の内容を詳しく解説します。

・日本にいる危険な毒蜘蛛の種類と見分け方

・毒蜘蛛を発見した場合の対処法

・毒蜘蛛に咬まれた際の対処法

危険な毒蜘蛛の特徴を知って、身の安全を確保しましょう。

日本にいる危険な毒蜘蛛の種類と見分け方

日本国内で特に注意が必要な毒蜘蛛は、主に「セアカゴケグモ」と「カバキコマチグモ」の2種類です。

2つの毒蜘蛛の特徴は、以下の表のとおりです。

| 種類 | セアカゴケグモ | カバキコマチグモ |

|---|---|---|

| 見た目 |  |

|

| 大きさ | ・オス:4〜5mm ・メス:7〜10mm |

10〜15mm |

| 色・模様 | ・オス:茶褐色 ・メス:光沢のある黒色、背中に鮮やかな赤色の縦筋模様、腹部に砂時計状の赤色の模様 |

・黄褐色 ・上顎と下顎が黒色 ・腹部は橙黄色 |

| 主な生息場所 | ・側溝の蓋の裏 ・公園のベンチの下 ・植木鉢の底など野外の物陰 |

ススキなど、イネ科植物が生育する草むら |

| 毒性 | ・メスは強い神経毒をもつ ・メスに咬まれると痛みや熱感、発疹などを引き起こす |

・強い毒をもつ ・噛まれると激しい痛みを感じる |

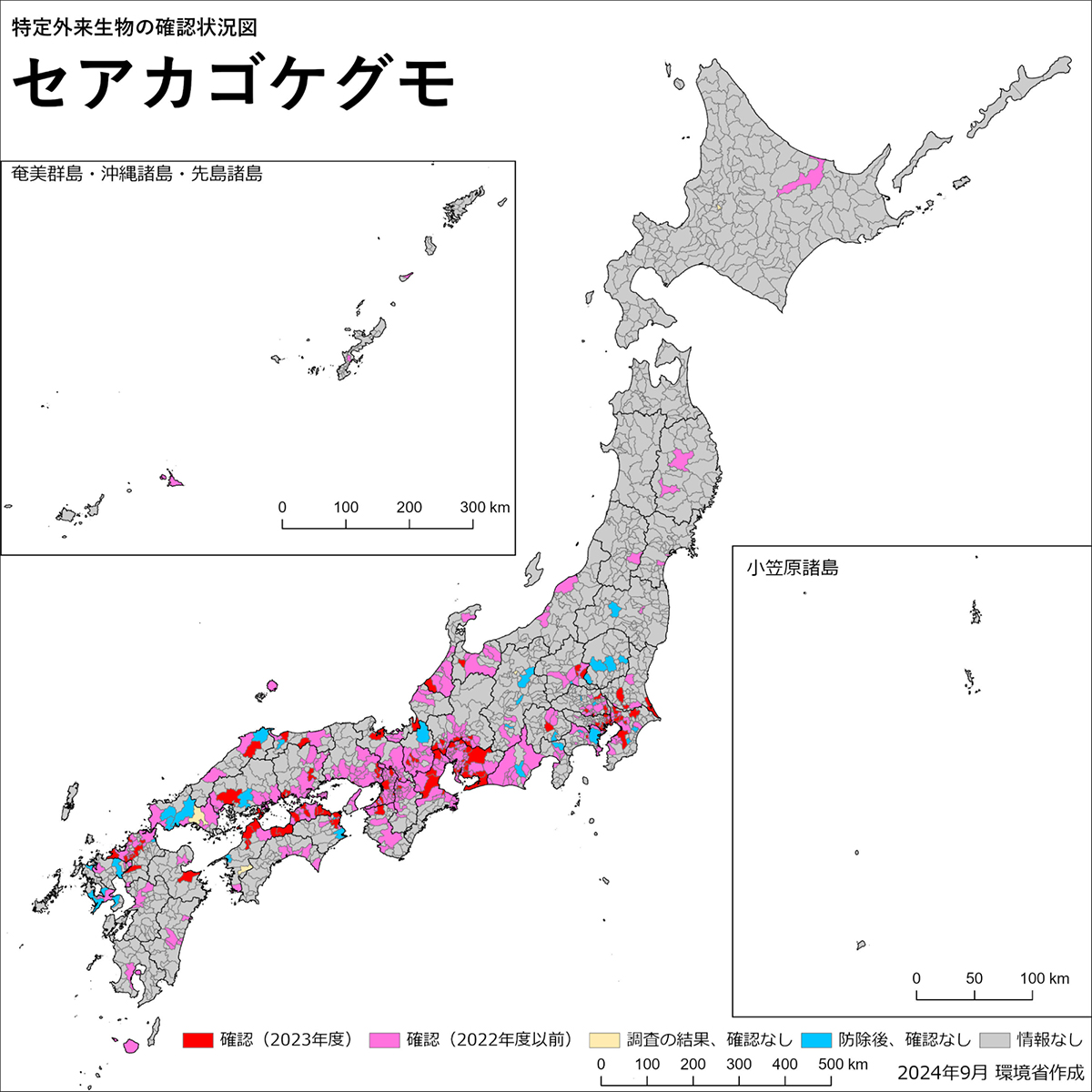

セアカゴケグモはもともと日本にいない外来種ですが、2024年9月時点の環境省マップでは、西日本から関東を中心に広範囲で確認されています。

攻撃性こそ低いものの、メスがもつ毒は非常に強力です。

側溝の掃除や庭仕事の際に、気づかずに触れてしまい咬まれるケースが報告されています。

カバキコマチグモは主に草むらに生息する在来種で、沖縄を除く日本全土に分布。夏から秋にかけてメスは卵を守るため巣の中に留まり、卵が羽化したあとも外敵から幼体を守るのが特徴。

この時期に巣に触れると攻撃してくることがあり、噛まれると激しい痛みを引き起こします。

これらの毒蜘蛛は、一般的な家蜘蛛とは見た目や生息環境が大きく異なるため、特徴を覚えておくと見分けやすいでしょう。

毒蜘蛛を発見した場合の対処法

毒蜘蛛を発見した場合は、決して素手で触ったり、安易に近づいたりしてはいけません。

安全な距離を保ち、踏み潰すか市販の殺虫剤などを使って落ち着いて駆除しましょう。

万が一、駆除が難しいと感じた場合は、無理せず地域の保健所や害虫駆除の専門業者に相談してください。

▶毒蜘蛛を駆除する場合は家庭用殺虫剤が効果的

毒蜘蛛を駆除する場合は、市販の家庭用殺虫剤を直接噴射するのが効果的。多くの製品に含まれる「ピレスロイド系」という成分が毒蜘蛛に有効です。

ただし、駆除作業をおこなう際は長袖・長ズボンを着用し、手袋や靴で肌の露出を避けるなど、安全対策を徹底しましょう。

死骸を処理する際も直接手で触れず、割り箸などを使ってビニール袋に入れ、しっかりと封をしてから可燃ゴミとして処分します。

毒蜘蛛に咬まれた際の対処法

万が一、毒蜘蛛に咬まれてしまった場合は、慌てず冷静に対処してください。

まず、咬まれた直後に、傷口を流水と石鹸でよく洗い流しましょう。しっかりと洗い流すことで傷口の雑菌を減らし、毒が体内に広がるのを防ぎます。

次に、できるだけ早く医療機関を受診してください。その際、咬んだ蜘蛛の種類が特定できると、医師による適切な判断や治療がしやすくなります。

可能であれば、咬まれた蜘蛛の写真を撮影して提示するとよいでしょう。

▶セアカゴケグモに咬まれた場合は要注意

セアカゴケグモに咬まれると、激しい痛みや発汗、発疹、吐き気などの症状が現れることがあります。

特に乳幼児や高齢者など、重症化リスクの高い人は、必要に応じて救急車を呼ぶことも検討してください。

カバキコマチグモの場合は、激しい痛みや腫れが数日間続くことがあります。

多くの場合は局所症状のみで回復しますが、全身症状が現れ治療が必要なケースもあるため、十分な注意が必要です。

参考:国立感染症研究所|セアカゴケグモに咬まれた場合の症状と対応

家で蜘蛛を見つけたときの基本的な対処法

家の中で蜘蛛を見つけたとき、「駆除するのか、それとも見逃すのか」多くの人はどうすればよいか迷うでしょう。

そのため、判断基準と具体的な対処法を知っておくと、冷静に対応できます。

・駆除するかどうかの判断基準

・蜘蛛を傷つけずに外へ逃がす方法

・道具を使った駆除方法とコツ

それぞれの状況に合わせた対処法を見ていきましょう。

駆除するかどうかの判断基準

家で蜘蛛を見つけた際は、毒や害虫の有無などで対応を決めましょう。セアカゴケグモなど毒を持っている蜘蛛の場合は、迷わず安全な方法で駆除する必要があります。

一方で、アシダカグモやハエトリグモといった無害な益虫は、害虫を食べてくれるというメリットを重視し、そのまま放置して共存するのが自然な選択です。

特にゴキブリなどの害虫に悩まされているなら、害虫駆除をしてくれる頼れる存在になるかもしれません。

しかし、益虫であることは理解していても、どうしても見た目が苦手という方は、捕獲して家の外に逃がしてあげましょう。

蜘蛛を傷つけずに外へ逃がす方法

益虫である蜘蛛は、殺さずに家の外へ逃がしてあげるのがよいでしょう。簡単な道具を使えば、蜘蛛に直接触れることなく安全に捕獲できます。

以下の手順で、蜘蛛を傷つけずに外へ逃がしてあげてください。

1. 透明カップと厚紙を用意する

2. 蜘蛛の上から透明カップをかぶせて捕獲する

3. 透明カップと床の隙間に厚紙を差し込み蓋をする

4. そのまま屋外へ運び、家から離れた場所へ逃がす

この方法なら、蜘蛛に直接触れることなく、傷つけるリスクも最小限に抑えられます。 虫取り網や長い割り箸を使う方法もありますが、蜘蛛にダメージを与えやすいため、カップ方式のほうが安全です。

道具を使った駆除方法とコツ

どうしても駆除が必要な場合は、適切な道具を使って安全かつ確実におこないましょう。 基本的な駆除方法として、掃除機と殺虫剤の使用が挙げられます。

▶掃除機を使用する

掃除機は、手の届きにくい場所にいる小型の蜘蛛を駆除する際に便利です。

掃除機の吸引力と内部のゴミにより、小さな蜘蛛はそのまま死滅することがほとんど。

しかし、アシダカグモのような大型の蜘蛛は、掃除機の内部で生きている可能性があるため注意しましょう。

紙パック式の掃除機の場合は、紙パックを取り出し、入り口を粘着テープなどでしっかりと閉じてからビニール袋に入れて安全に処分してください。

サイクロン式掃除機では、ダストカップのゴミを直接ビニール袋に移し、密閉したうえで適切に廃棄しましょう。

▶殺虫剤を使用する

蜘蛛専用のスプレータイプの殺虫剤は、毒蜘蛛の可能性がある場合や確実に駆除したいときに効果的です。

使用する際は、蜘蛛から少し距離をとって数秒間しっかりと噴射してください。

蜘蛛用の殺虫剤には即効性のある成分が含まれているものの、大型の蜘蛛の場合は薬剤を噴射した後もしばらく動き回ることがあります。完全に動かなくなるまで油断せず注意を払いましょう。

また、殺虫剤を散布する際は、必ず室内の換気をおこない、ペットや子どもが薬剤に触れないよう十分に注意してください。

食品や食器に薬剤がかからないよう、あらかじめ片付けておくことも大切です。

蜘蛛を寄せ付けない!効果的な予防策3つ

蜘蛛を駆除しても、また入ってきてしまっては意味がありません。侵入経路をふさぎ、蜘蛛が住みにくい環境を整えれば、繰り返しの発生を防げます。

予防策は大きく3つあります。

1. 侵入経路を物理的にふさぐ

2. 蜘蛛が嫌がる香りを活用する

3. エサと隠れ場所をなくす掃除

これらを組み合わせれば、蜘蛛だけでなくゴキブリなどの害虫も寄せ付けにくくなります。

1. 侵入経路を物理的にふさぐ

まずは、外部からの侵入口を徹底的にふさぎます。

100円ショップやホームセンターで買えるグッズを活用して、以下のポイントを対策しましょう。

| 対策場所 | おすすめのアイテム・方法 |

|---|---|

| 窓・網戸 | ・隙間テープを貼り、サッシや網戸の隙間を埋める ・網戸の破れは補修シールでふさぐ |

| 排水口 | 排水口カバーをつける |

| 換気口 | 24時間換気の給気口などに、防虫フィルターを取り付ける |

| 玄関 | ドアの下に隙間がある場合は隙間ガードを取り付ける |

これらを行うだけで、蜘蛛だけでなくゴキブリなどの害虫の侵入も防げまよす。

害虫対策については以下の記事でも詳しく解説しているので、参考にしてください。

▶ 関連記事

【2025年版】ゴキブリ対策はいつから?最強グッズ&始める時期を解説

2. 蜘蛛が嫌がる「香り」を活用する

殺虫剤を使いたくない場所(寝室や子供部屋など)では、蜘蛛が嫌う香り(忌避剤)を活用するのが効果的です。

蜘蛛は、以下のような柑橘(かんきつ)系やミント系の強い香りを嫌います。

| 香りの種類 | おすすめの活用方法 |

|---|---|

| ハッカ油・ミント | 水で薄めてスプレーを作り、窓枠や玄関、網戸に吹きかける |

| 柑橘系(リモネン) | レモンやオレンジの香りの芳香剤を部屋に置く |

特にハッカ油スプレーは手軽に作れて効果が高いため、定期的に網戸などに散布するのがおすすめです。

3. こまめな掃除で「エサ」と「隠れ場所」をなくす

最も根本的な対策は、家を清潔に保つことです。 部屋の隅や家具の裏のホコリを取り除くことで、蜘蛛が巣を作りやすい環境や隠れ場所を減らせます。

また、生ゴミを密閉して処理する、ゴミをできるだけ早く出すなど、コバエやゴキブリの発生を抑えることも重要です。

エサとなる害虫がいなくなれば、それを捕食しに来る蜘蛛も自然と寄り付かなくなります。

家の蜘蛛に関するよくある質問

最後に、家蜘蛛に関するよくある4つの質問にお答えします。

「朝蜘蛛は縁起が良い」というのは本当ですか?

古くからの言い伝えとして「朝蜘蛛は縁起が良い」「夜蜘蛛は縁起が悪い」といわれています。

これは、朝蜘蛛は「その日の来客を知らせる」「幸運を運んでくる」とされた一方で、夜の蜘蛛は「盗人が入る前兆」などと解釈されたためです。

科学的な根拠はありませんが、蜘蛛が古くから人間にとって身近な存在として捉えてきた背景がうかがえますね。

家の蜘蛛を放置すると繁殖して増えますか?

家の蜘蛛を放置すると、繁殖して増える可能性があります。

家の中に交尾を終えたメスの蜘蛛が侵入した場合、種類にもよりますが、数十から数百匹の子蜘蛛が孵化することがあります。

害虫が多い環境ではそのまま住み着き、再繁殖を繰り返しかねません。まずは蜘蛛のエサとなるような害虫を駆除しましょう。

蜘蛛の卵を見つけたらどうすればよいですか?

蜘蛛の卵は、卵嚢という綿のような白い袋に包まれています。

もし家の中で卵を見つけた場合は、ティッシュペーパーなどでそっと掴み取り、ビニール袋に入れて口を固く縛ってから処分するのが安全です。

掃除機で吸い取る方法もありますが、卵嚢が破れて子蜘蛛が散らばる可能性もあるため、注意しましょう。

蜘蛛が嫌がるものは何ですか?

蜘蛛は、柑橘(かんきつ)系やミント系、ヒノキなどの強い香りを嫌います。

市販されているレモンなどの芳香剤を置いたり、ハッカ油を水で薄めたスプレーを網戸などに吹きかけたりすると効果的です。

ヒノキの木片などをクローゼットに置くのも蜘蛛を寄せ付けない対策になるでしょう。

蜘蛛の習性を理解して、上手に付き合おう

本記事では、家蜘蛛の種類や生態、危険な毒蜘蛛の見分け方、具体的な対処法まで詳しく解説しました。

家で見かける蜘蛛の多くは、私たちの生活を脅かす存在ではなく、むしろ害虫を駆除してくれる頼もしい益虫です。

また、家に蜘蛛がいるかどうかは、害虫の発生状況を把握する一つの目安になります。

この記事を参考に住環境を見直すきっかけと捉え、家蜘蛛との上手な付き合い方を見つけてください。

「もっと清潔で快適な住まいに住み替えたい」と感じたら、「ニフティ不動産」の活用もおすすめです。

複数の大手不動産サイトの物件情報を一括検索・比較できるので、あなたのライフスタイルにぴったりの住まいがきっと見つかります。

住む家や場所など、理想の住環境を整えることで、虫に悩まされにくい安心・快適な暮らしを実現しましょう。

アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ

部屋を借りる!賃貸版はこちら

住宅を買う!購入版はこちら

ずから始まる言葉は?絵しりとり・クロスワードで使える134選

ずから始まる言葉は?絵しりとり・クロスワードで使える134選

蛇の夢は金運アップや幸運の兆し?大きさ・数・色・感情など状況別に意味を紹介

蛇の夢は金運アップや幸運の兆し?大きさ・数・色・感情など状況別に意味を紹介

【2026年最新】チンチラの飼い方まとめ!種類ごとの価格相場や寿命、なつくコツを伝授

【2026年最新】チンチラの飼い方まとめ!種類ごとの価格相場や寿命、なつくコツを伝授

フェネックを家で飼うには?必要な費用・防音対策・温度管理まで、後悔しないための飼育マニュアル

フェネックを家で飼うには?必要な費用・防音対策・温度管理まで、後悔しないための飼育マニュアル