今回は、延床面積の基本から、延床面積に含まれない部分まで解説します。

さらに、延床面積と建築面積、敷地面積、施工面積との違いをわかりやすくまとめています。

建築用語に詳しくない人でも理解できるように説明するので、ぜひ最後までご覧ください。

都道府県・世帯人数別の平均的な延床面積も紹介します!

延床面積に関する疑問を解消したい人は、要チェックですよ!

- 延床(のべゆか)面積とは「建物の総床面積」

- 延床面積に含まれない部分|含まれないケースの条件も

- 【都道府県別】延床面積の平均

- 世帯人数ごとの延床面積の目安

- 延床面積は建築基準法や税金に関係する

- 延床面積とは?よくある質問

- 延床面積の知識を活用して、後悔しない家選びを

延床(のべゆか)面積とは「建物の総床面積」

延床面積とは、建物の各階の床面積を合計した総面積を指します。

延床面積と延べ面積(延べ床面積)は同じ意味ですが、建築基準法では「延べ面積」と表記されています。

建築基準法施行令における延べ面積の定義は、以下のとおりです。

【建築基準法施行令 第2条第1項4号】

建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。(以下省略)

参考URL:e-Gov法令検索|建築基準法施行令

延床面積は、建物の規模や空間の広さを判断する指標となるので、意味を理解しておきましょう。

建築面積と敷地面積、施工面積との違い

建物の広さに関する用語には、延床面積以外にも「建築面積」「敷地面積」「施工面積」といった似たような言葉があります。

類似した言葉の違いを、以下の表にまとめました。

| 延床面積 | 建物の各階の床面積を合計した総面積 |

|---|---|

| 建築面積(建坪) | 建物を真上から見たときの面積 |

| 敷地面積(土地面積) | 建物が立っている、またはこれから建てる土地を真上から見たときの面積 |

| 施工面積 | 延床面積に含まれない部分(バルコニー・吹き抜けなど)を加えた面積 ※建築基準法による明確な定義がないため、メーカーごとに算出方法が異なる ※基本的に、延床面積よりも広くなる |

施工面積では、延床面積には含まれないバルコニー・吹き抜けなどの面積を加える場合があります。

含まれない場所については「延床面積に含まれない部分|含まれないケースの条件も」にて、詳しく解説します。

用語ごとに指す面積が異なるので、混同しないように注意が必要です。

延床面積から坪数を求める計算式

不動産会社によっては「延床面積」のほか「坪」という単位が使われるケースもあります。

そのため、延床面積から坪数を求める計算式を知っておくと便利ですよ。

【延床面積から坪数に変換する計算式】

延床面積(平方メートル)×0.3025=坪数

※1平方メートル=約0.3025坪

【計算例(延床面積が150平方メートルの場合)】

150(平方メートル)×0.3025=45.375坪

この変換方法を覚えておくと、不動産会社との打ち合わせや家選びの際に役立つでしょう。

延床面積から畳(帖)数を求める計算式

坪数の次は、延床面積から畳(帖)数を求める計算式も紹介します。

【延床面積から畳(帖)数に変換する計算式】

延床面積(平方メートル)÷1.62=畳(帖)数

※1畳(帖)=約1.62平方メートル

【計算例(延床面積が150平方メートルの場合)】

150(平方メートル)÷1.62=約92.592畳(帖)

畳1枚の広さは地域によって異なりますが「1畳=1.62平方メートル」と考えるのが一般的です。

延床面積に含まれない部分|含まれないケースの条件も

延床面積は建物の総床面積を指しますが、すべての空間が算入されるわけではありません。

建築基準法には「延床面積に含めなくてよい」と定められている部分があります。

ここからは、延床面積に含まれない部分と、含まれないケースの条件を解説します。

・吹き抜け

・出窓

・ロフト

・外付けの階段

・ビルトインガレージ

・バルコニー、玄関ポーチ、テラス

それぞれ見ていきましょう。

吹き抜け

吹き抜け部分は、延床面積に含まれません。

そもそも吹き抜けとは、複数の階を縦につなげた空間のこと。

吹き抜けの上階空間には床がないため、延床面積の計算対象とはならないのです。

延床面積を増やしたくない場合は、吹き抜けを設けるのも選択肢のひとつです。

リビングを吹き抜けにすれば天井が高くなり、延床面積を増やさずに開放的な空間を演出できます。

出窓

出窓が延床面積に含まれない条件は、次のとおりです。

【延床面積に含まれない条件】

・床面から出窓の下までの高さが30センチメートル以上

・外壁面から出た水平距離が50センチメートル未満

・見付面積の半分以上が窓

上記3つの条件すべてを満たした場合は延床面積に算入されないため、設計の際には気を付けてください。

ロフト

部屋の一部を二分割した上の層を、ロフトと呼びます。

以下の条件を満たした場合、ロフトも延床面積に含まれません。

【延床面積に含まれない条件】

・天井高1.4メートル以下

・設置する階の床面積の2分の1以下の面積

・はしごが固定されていない

ロフトは収納スペースや書斎として活躍するので、うまく取り入れるとよいでしょう。

外付けの階段

外付けの階段が延床面積に含まれない条件を、以下にまとめました。

【延床面積に含まれない条件】

・屋外階段の周長の2分の1以上が外部に開放

・階段の天井から手すりや壁までの高さが1.1メートル以上、かつ、階段の外部に開放されている部分が、天井の高さの2分の1以上

外階段があると2階に直接アクセスできるので、特に賃貸併用住宅や二世帯住宅で役立ちますよ。

ビルトインガレージ

ビルトインガレージとは、建物の一部に車を格納するスペースを組み込んだガレージです。

基本的に、ビルトインガレージは延床面積に含まれますが、緩和措置が設けられています。

建物全体の延床面積の5分の1以内であれば、緩和措置が適用されて延床面積に算入しません。

5分の1を超える場合、超過分が延床面積とされます。

建物全体の延床面積が200平方メートルのときは、以下のように扱われます。

・ビルトインガレージが40平方メートル以下……延床面積に含まれない

・ビルトインガレージが60平方メートル……超過した20平方メートルを延床面積に含む(延床面積の5分の1は40平方メートル)

バルコニー、玄関ポーチ、テラス

バルコニーや玄関ポーチ、テラスが延床面積に含まれない条件は、次のとおりです。

【バルコニーが延床面積に含まれない条件】

・外壁から2メートルを超えない

※2メートルを超過した分は延床面積に算入される

【玄関ポーチ・テラスが延床面積に含まれない条件】

・手すりや外壁などで囲まれていない

延床面積に含まれない条件を把握した上で、家づくりを進めましょう。

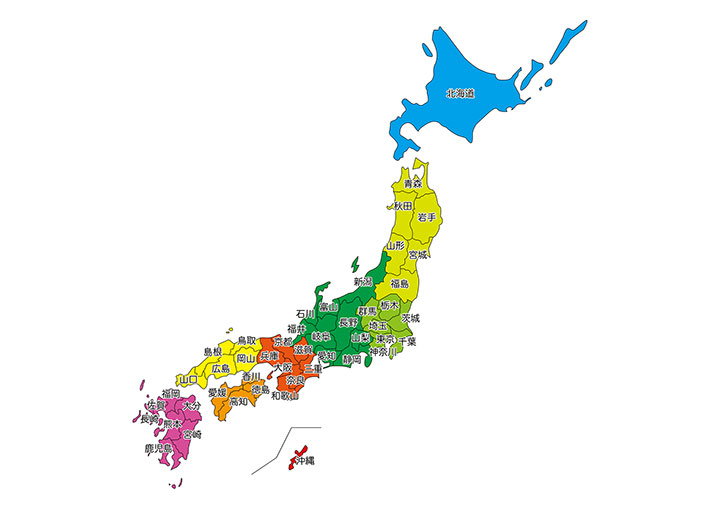

【都道府県別】延床面積の平均

国土交通省の「令和6年度 住宅経済関連データ」を参考にして、都道府県別に1住宅当たりの平均的延床面積をいくつか紹介します。

【47都道府県の平均延床面積】

104.59平方メートル

【都道府県別の平均延床面積】

・東京都……64.02平方メートル

・沖縄県……74.92平方メートル

・大阪府……75.53平方メートル

・京都府……85.20平方メートル

・北海道……91.71平方メートル

・岩手県……118.54平方メートル

・長野県……119.48平方メートル

・青森県……120.65平方メートル

・秋田県……132.33平方メートル

・富山県……140.01平方メートル

このように、都道府県によって平均延床面積には差があります。

世帯人数ごとの延床面積の目安

国土交通省が示す「住生活基本計画における「水準」について」にもとづき、世帯人数ごとに延床面積の目安を紹介します。

・最低居住面積水準……健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な面積

・誘導居住面積水準……豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応できる面積

今回紹介する目安は、あくまで一般的な基準です。

家族のライフスタイルや趣味、将来の計画などによって柔軟に考えることが大切ですよ。

単身者向けの延床面積の目安

単身者向けの延床面積の目安は、次のとおりです。

・最低居住面積水準……25平方メートル

・誘導居住面積水準……55平方メートル

※誘導居住面積水準は一般型誘導居住面積水準で算出

単身で物件を探している人は、参考にしてみてください。

家族向けの延床面積の目安

家族向けの延床面積の目安は、世帯人数によって変動します。

人数別に延床面積の目安をまとめました。

【2人家族の場合】

・最低居住面積水準……30平方メートル

・誘導居住面積水準……75平方メートル

【3人家族の場合】

・最低居住面積水準……40平方メートル

・誘導居住面積水準……100平方メートル

【4人家族の場合】

・最低居住面積水準……50平方メートル

・誘導居住面積水準……125平方メートル

※誘導居住面積水準は一般型誘導居住面積水準で算出

家族構成や将来設計と照らし合わせて、自分に合った延床面積を検討しましょう。

延床面積は建築基準法や税金に関係する

延床面積は単に建物の広さを示すだけでなく、建築基準法や税金の算出にも関係します。

建築基準法では、敷地に対して建てられる建物の大きさを制限する「容積率」というルールが存在します。

容積率は敷地面積に対する延床面積の割合で求められ、この制限を超えて建物を建てることはできません。

たとえば、容積率が100%で敷地面積が100平方メートルの場合、延床面積は最大100平方メートルまでの建物を建てられます。

また、床面積が広いほど建物の評価額が高くなり、それに伴い支払う税金も高額になる傾向にあります。

家を建てるまたは購入する際には、延床面積が建築基準法や税金にどう影響するかを理解しておくことが重要です。

延床面積とは?よくある質問

最後に、延床面積に関してよくある質問と、その回答をまとめました。

・延床面積が広いほど税金は高くなる?

・延床面積で注意すべきポイントは?

・延床面積は火災保険料に関係する?

家選びや建築計画において、これらの質問が参考になれば幸いです。

延床面積が広いほど税金は高くなる?

「延床面積が広ければ必ず税金は高くなる」とは言い切れませんが、延床面積が広いほど固定資産税・不動産取得税は高くなるのが一般的です。

なぜなら、これらの税金は建物の評価額にもとづいて計算されるためです。

なお、建物の評価額は延床面積に加えて、建物の構造や築年数、設備の種類などの要素によって決定されます。

正確な税額を知るためには、専門家への相談がおすすめです。

延床面積で注意すべきポイントは?

延床面積で注意すべきポイントは、以下の4点です。

・家族構成とライフスタイルを考慮する

・将来の家族構成の変化を考えておく

・予算と広さのバランスをとる

・数字だけでなく間取りを確認する

家族構成やライフスタイルによって、適した延床面積は異なります。

子どもの誕生や独立、両親との同居といった今後の生活の変化も踏まえて、必要な広さを見極めましょう。

また、吹き抜けやロフトのような延床面積には含まれない部分があるので、延床面積はあくまで一つの指標として捉えることが重要です。

数字だけを見るとせまく思えても、実際は吹き抜けやバルコニーなどが活用されており空間が広く感じる……、というケースもあります。

延床面積は火災保険料に関係する?

延床面積は、火災保険料に関係する要素のひとつ。

火災保険料は建物の構造や所在地などにもとづいて決定されますが、建物の床面積も重要な要素として考慮されます。

基本的には、延床面積が広いほど損害時の修繕費用・再建費用が高くなるため、保険料も高く設定される傾向にあります。

建築費用や税金はもちろん、火災保険料への影響も理解した上で延床面積を決めましょう。

延床面積の知識を活用して、後悔しない家選びを

今回は、延床面積の基本から、延床面積に含まれない部分について解説しました。

延床面積は建物の広さを示すだけでなく、建築基準法や税金、火災保険料にも関わります。

ただし、吹き抜けや出窓といった延床面積に算入されない部分もあるため、数字を見る際には注意しましょう。

家選びでは延床面積のほかに、家族構成やライフスタイル、将来の変化も考慮に入れることが大切です。

信頼できる施工業者を見つけたいなら「外壁塗装の窓口」がおすすめです。

外壁アドバイザーが優良施工店の中から、条件に合った業者を見つけてくれます。

無料の相談サポートもあるので、ぜひご活用ください。

外壁塗装の窓口は、全国4000社以上の優良店の中からユーザーの要望に沿った施工店をご紹介します。見積もりを依頼後でも料金や施工店の対応に納得がいかなければ断ることも可能なので、気軽に利用してみてくださいね。

アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ

部屋を借りる!賃貸版はこちら

住宅を買う!購入版はこちら

家購入の予定なしで住宅展示場に行った体験談!イベント目当てでもいいの?ハウスメーカー営業の本音も

家購入の予定なしで住宅展示場に行った体験談!イベント目当てでもいいの?ハウスメーカー営業の本音も

【坪平米】一坪は何平米・何畳?平米数に換算する方法や坪単価の計算方法

【坪平米】一坪は何平米・何畳?平米数に換算する方法や坪単価の計算方法

棟上げとは?上棟式まとめ~手土産・お弁当の準備・時間・挨拶例文つき~

棟上げとは?上棟式まとめ~手土産・お弁当の準備・時間・挨拶例文つき~

40代でマイホームを買うのは遅い? 40歳を超えてから住宅を購入するメリット

40代でマイホームを買うのは遅い? 40歳を超えてから住宅を購入するメリット