しかし、土地や建築に詳しくない方にとっては、わからなくても当然のこと。

「建ぺい率・容積率とは一体何を意味しているの?」

「どんなところに気を付ければよい?」

ここでは初めて耳にするという方のために、建ぺい率・容積率の要点をわかりやすくまとめてみました。

また、

・建ぺい率や容積率の基礎からその計算方法

・規制を緩和させてお得に建築できるコツ

・他にも覚えておかなければならない建築時の規制

などの、具体的な知識についても幅広く解説していきます。

ぜひこの機会に、建ぺい率・容積率についてマスターしてくださいね。

不動産には建ぺい率・容積率など、難しい専門用語がつきもの。

でも、基本さえつかめば、建築について考えることが楽しくなるので、チャレンジしてね!

- 建ぺい率・容積率とは?計算方法・調べ方を解説

- 建ぺい率と容積率は、用途地域制度によって制限あり

- 建ぺい率と容積率に算入されない!緩和規定を有効活用

- 建ぺい率と容積率で知っておきたいこと

- 建ぺい率と容積率を知って理想の住宅に住もう

建ぺい率・容積率とは?計算方法・調べ方を解説

建ぺい率・容積率とは、一言でいえば、

「この土地については、このサイズまでの建物なら建築してもいいですよ」

という指標です。

もし、建ぺい率や容積率の上限が何も決められていなかったとしたら、どうなるでしょうか。

それだと、広大な平屋や高層の住宅など、みんなが好きなように建物を建て、都市計画や景観を無視した建物が乱立してしまうことになります。

建ぺい率や容積率には、そんな滅茶苦茶な街並みが作られないように規制する、とても大切な役割があるのです。

これから、建ぺい率や容積率についてもう少し詳しく見ていくとともに、その計算方法や調べ方についてもチェックしていきましょう。

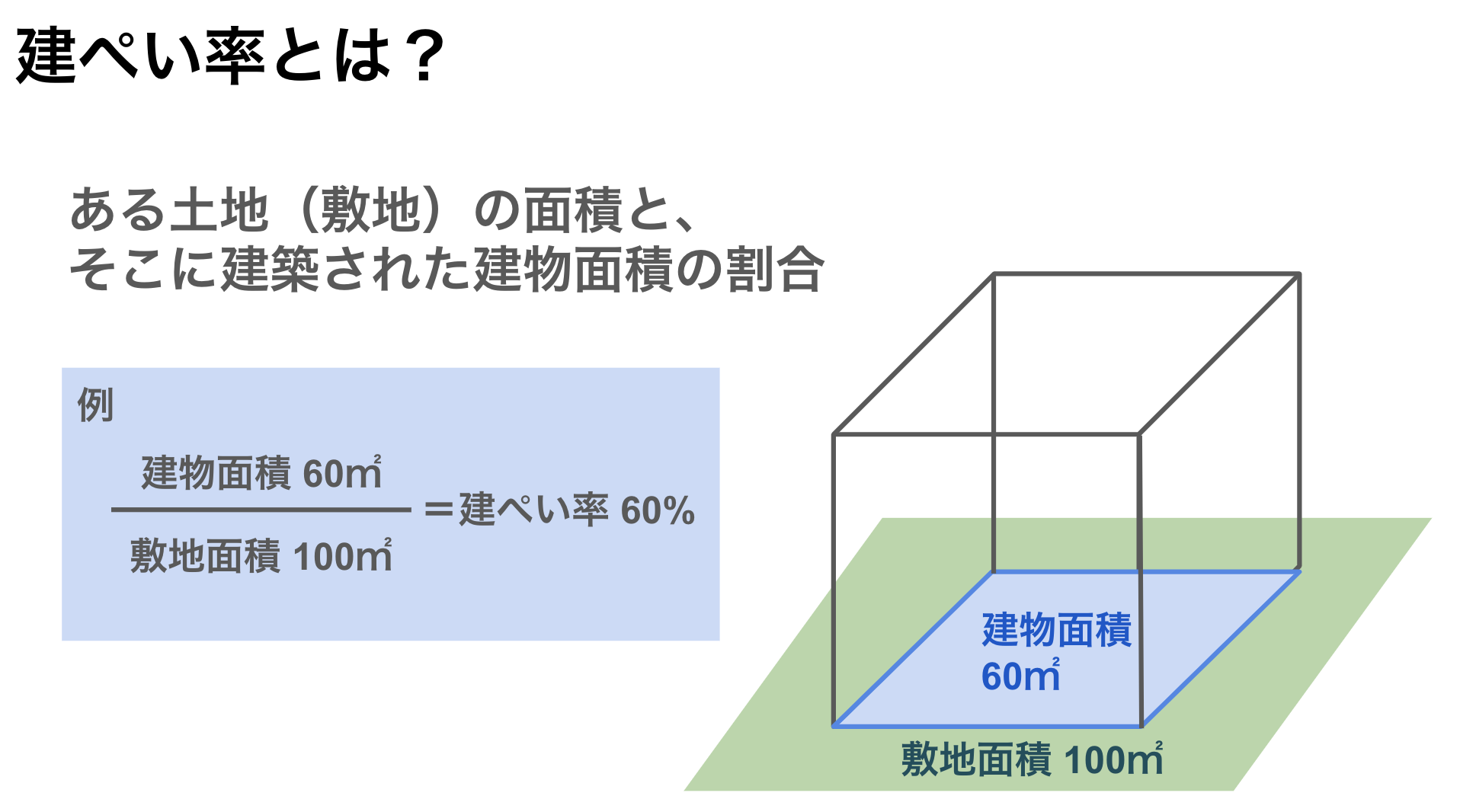

建ぺい率(建蔽率)とは?調べ方は?

建ぺい率(建蔽率)とは、ズバリ簡潔に説明するならば、

「ある土地(敷地)の面積と、そこに建築された建物面積の割合」

のこと。

そして、なぜこの建ぺい率に注目するのかというと、行政によって建ぺい率の上限が定められているからなのです。

たとえば、住宅を建てようと思ったとき、100㎡の土地で建ぺい率が仮に60%で制限されているとしたら、建築面積が60㎡以内になるようにうまく建築しなければなりません。

建ぺい率は、不動産業者がチラシやインターネットに記載・公開していることが多いですが、自分で調べることも可能です。

市役所などの都市計画課に電話で問い合わせるとよいでしょう。

また、建ぺい率などが記載された「都市計画図」が、行政によってインターネット上に公開されていることもあるので、一度検索してみることもオススメです。

建ぺい率などは、それぞれの土地というよりも地域毎に定められているため、目的の土地が建ぺい率の上限が異なる地域にまたがっている場合があります。

そのような場合には、それぞれの面積の割合によって、建ぺい率が按分されます。

建ぺい率を正確に把握するためには、地図などをマーキングして、都市計画課にFAXで送信し、しっかり確認するという方法もよく取られています。

▼建ぺい率の制限が緩和される!?

ちなみに、少し細かい知識になりますが、「防火地域内の耐火建築物は、建ぺい率の制限が緩和される」という特例的なルールもあります。

防火地域とは:

万一火災が起こっても被害をできるだけ軽く抑えられるよう、建築の素材や方法を制限した地域。

防火地域内にその基準をクリアした耐火建築物を建築する場合には、基本的に建ぺい率が10%緩和(プラス)されます。

加えて、角地に土地が2本の道路に接している場合には、さらに建ぺい率が10%緩和されることも。

(角地緩和の条件は敷地の外周の1/3以上道路に接している事や、角の角度が120度以下など自治体ごとに規定があります)

建ぺい率緩和の例

| 建ぺい率の上限 | 防火地域+耐火建築物 | 角地など | =最終的な上限 |

|---|---|---|---|

| 40% | +10% | +10% | =60% |

そして、もともと建ぺい率が80%である用途地域(後ほど説明します)で、この特例を当てはめた場合、なんと建ぺい率の制限がなくなります。

つまり、「計算上、土地の100%をフルに使って建築してもよい」ということになるのです!

(民法第234条で外壁は隣地境界線から50cm離さないといけない規定があり、外壁を境界線ギリギリにして建てるには隣地の同意が必要となります)

建ぺい率の計算方法

建ぺい率の計算方法はいたってシンプルなものです。

建ぺい率 = 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

ただ、ひとつ注意しなければならないのが、建築面積の考え方です。

建ぺい率の計算に使う建築面積は、真上から建物を見下ろした時の広さ(※)なのです。

※「水平投影面積」といいます。

つまり、1階部分と2階部分とで建築面積が違う場合、広い方の面積を採用して建ぺい率を計算することになります。

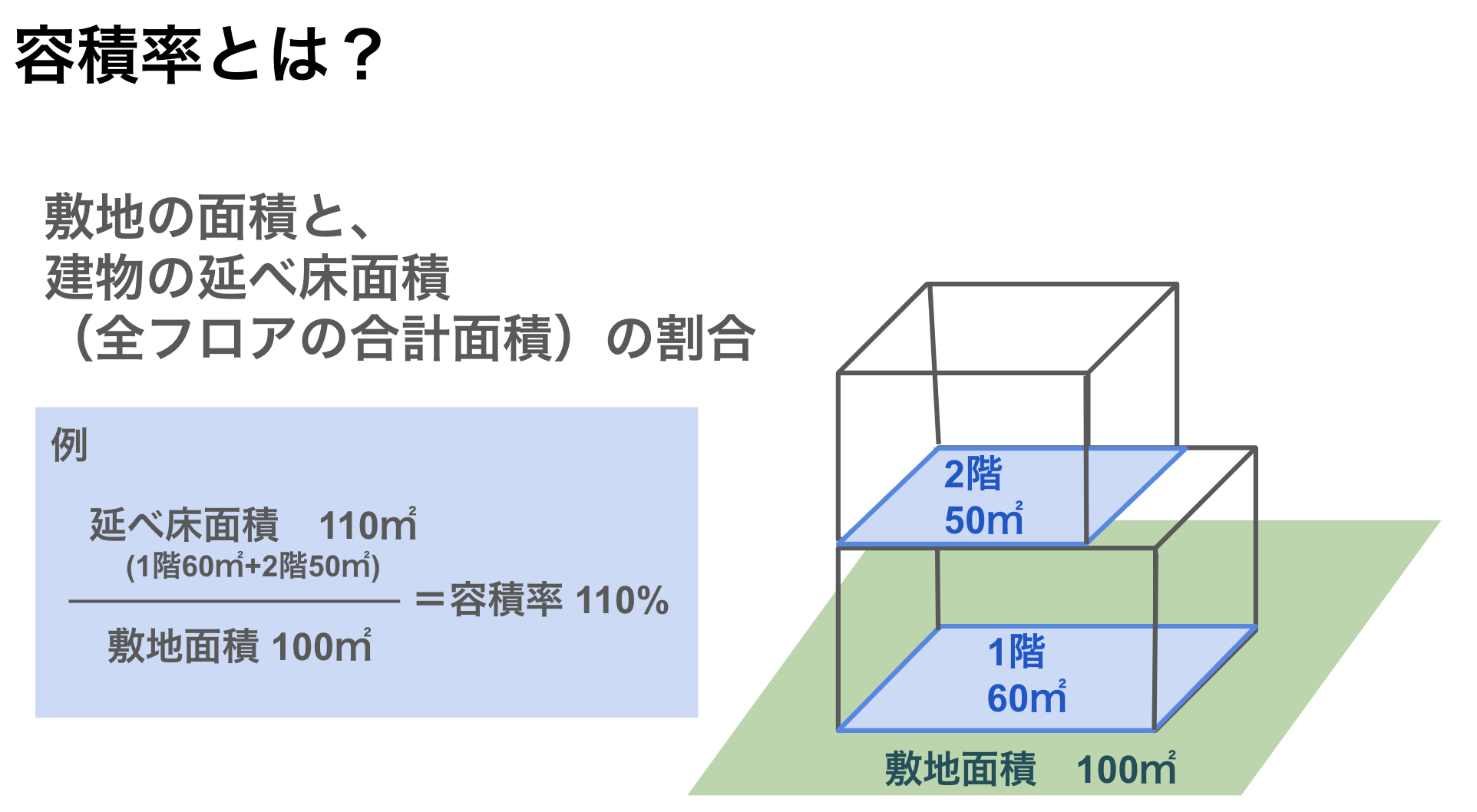

容積率とは?調べ方は?

容積率とは、

「敷地の面積と、建物の延べ床面積(全フロアの合計面積)の割合」

のことです。

建ぺい率と同じく、容積率についても行政による制限がありますから、「建築面積を抑えて、代わりに建物の背を高くしてしまえばいい!」という理屈は、残念ながら通りません。

しかし、なぜ容積率についても制限されてしまうのでしょうか。

それは、だいたい同じ広さに区画された分譲地(2階建ての住宅ばかりが建っているところ)を考えてみると明らかです。

そんなところに、急に10階建ての住宅が建築されたとしたら、日当たりや風通しなど、近隣の住宅の生活環境が害されてしまいますよね。

このように、

・道路などの公共施設とのバランスを保つ

・居住環境の保護

のために、都市計画で「指定容積率」が定められているのです。

建物を建てる際は、この容積率の制限を守って建築しなければなりません。

容積率の計算方法

容積率の計算方法も、基本的には建ぺい率の計算に似ています。

容積率 = 延べ床面積(※) ÷ 敷地面積 × 100

※各階の床面積の総合計

ただし、容積率の場合には「前面道路制限」というルールがあるため、注意が必要です。

容積率の前面道路制限

敷地に面している道路の幅(幅員)が12m未満である場合、その幅員に定数(0.4など、地域による)をかけた数字の方が小さいならば、その数字が容積率の上限になる

少しわかりづらいので、具体的な例を出して考えてみましょう。

・容積率の上限が200%に指定されている土地

・土地は4mの道路に接していて、定数は0.4である

この土地の容積率についての計算は、

4m × 0.4 × 100 = 160%

となります。

つまり、「本来は容積率200%まで建築しても良いけれど、この土地に関しては160%に抑えなさい!」という規制に従わなければならないのです。

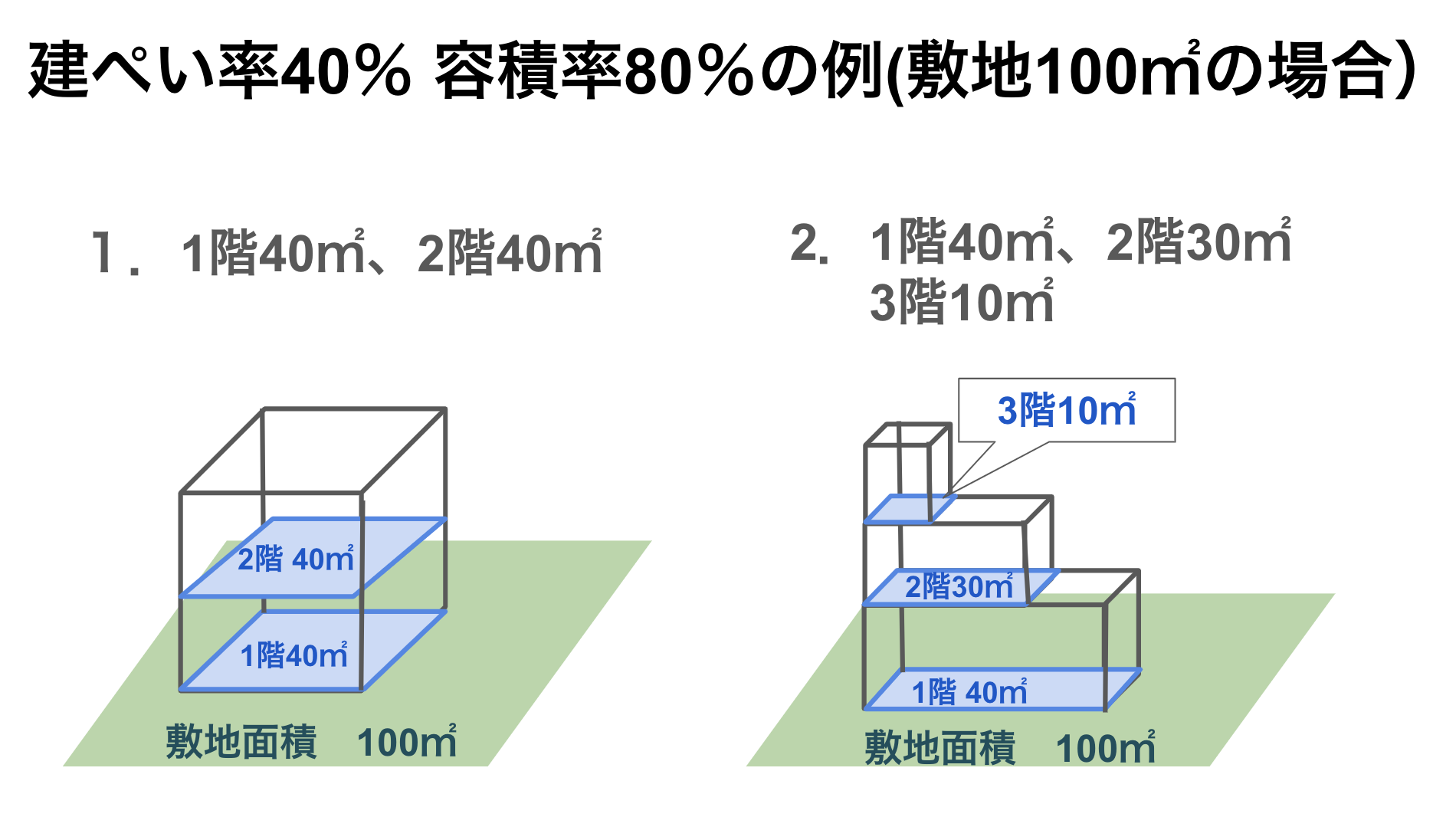

「建ぺい率40%容積率80%の住宅」ってこんな感じ

私たちが一般的に言う”住宅地”とは、極端に大きい建物などがなく、ある程度均等なサイズで家が建てられているところを指します。

実際に調べてみると、「建ぺい率40%・容積率80%」という風に上限が指定されていることが多いはず。

では、そんな一般的な住宅地について、もう少し具体的に考えてみましょう。

仮に、敷地の広さが100㎡で、1階部分が40㎡、2階部分が30㎡の建物を建築するならば、下記の通り、建ぺい率・容積率の制限範囲となります。

| 1階部分の床面積 | 2階部分の床面積 | 建ぺい率 | 容積率 |

|---|---|---|---|

| 40㎡ ※建築面積(水平投影面積) |

30㎡ | 40㎡÷100㎡×100 =40% |

(40㎡+30㎡)÷100×100 =70% |

しかし、ここでもし、20㎡の3階部分を加えたら、どうでしょうか。

その容積率は、

(40㎡ + 30㎡ + 20㎡)÷ 100 × 100 = 90%

となり、上限の80%をオーバーしてしまいます。

つまり、その建物は残念ながら違法建築となってしまうのです。

建ぺい率と容積率は、用途地域制度によって制限あり

建ぺい率と容積率の上限は、行政によってエリアごとに指定されています。

その指定方法や内容についてもう少し詳しく知るためには、「用途地域」というエリア分けについて知ることが大切です。

用途地域とは、簡単に言えば、

「この地域はこういう風に使うことに決めたから、みんな従って下さいね」

というエリアのこと。

用途地域は全部で13種類あり、13種類それぞれに、建ててよい建物の種類や、建ぺい率・容積率の上限があらかじめ決められているのです。

| 用途地域 | 用途の内容 | 建ぺい率 | 容積率 |

|---|---|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅専用 (高さ10m~12m程度) |

30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |

| 第二種低層住居専用地域 | 低層住宅専用 (小さい店舗などもOK) |

30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅専用 | 30・40・50・60 | 100・150・200・300 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 中高層住宅専用 (店舗・事務所もOK) |

30・40・50・60 | 100・150・200・300 |

| 第一種住居地域 | 住宅がメイン (小さい店舗などもOK) |

60 | 200・300・400 |

| 第二種住居地域 | 住宅がメイン (大規模な店舗・事務所はNG) |

60 | 200・300・400 |

| 田園住居地域 (平成30年から追加) |

農業の利便を重視 低層住宅がメイン |

30・40・50・60 | 50・60・80・100・150・200 |

| 準住居地域 | 道路や自動車関連施設など 住居とのバランスを重視 |

60 | 200・300・400 |

| 近隣商業地域 | 商業施設など 近隣住民の利便性を重視 |

80 | 200・300・400 |

| 商業地域 | ほとんどすべての種類の建物が建築できる (大規模な工場などはNG) ターミナル駅周辺などの都心部・オフィス街など |

80 | 200・300・400・500・600・700・800・900・1000 |

| 準工業地域 | 工場メイン 住居や小さい店舗もOK |

60 | 200・300・400 |

| 工業地域 | 工業メイン 環境破壊の恐れがある工場でも建築できる |

60 | 200・300・400 |

| 工業専用地域 | 工業のみ 住居NG(人が生活する場所ではない) |

30・40・50・60 | 200・300・400 |

用途地域は、建ぺい率・容積率と同様、市役所や区役所の都市計画課に電話することで、確認できます。

また、インターネット上で、わかりやすく色分けされた地図が公開されていることもありますよ。

「土地が広い・土地代が高い=大きな住宅」とは限らない

お伝えしてきたように、建ぺい率・容積率によって、建築できる建物の規模は厳しく制限されます。

「土地が広いから」「値段が高いから」といって、大きな邸宅が建てられるというものではないのです。

そうすると、

「建ぺい率や容積率が高ければ高いほど、たくさん建築できる上等な土地なんだ」

と考えた方もいるでしょう。

しかし、ちょっと待ってください!

一戸建ての多い住宅地などでは、建ぺい率・容積率の規制が厳しいところの方が、「高級住宅地」や「由緒ある住宅地」とされていることが多いのです。

たとえば、一戸建てマイホームを建築しようという場合には、陽当たりの良さや静かな環境など、いろいろな観点から考える必要があります。

ところが、建ぺい率が80%を超える土地であれば、敷地いっぱいに家を建築できるわけですから、家と家の間隔が狭くなってしまう可能性があります。

そうなると、隣家との距離がある(建ぺい率が低い)方が、望ましい環境だと言えます。

同様に、容積率が高い場合も、周りに高い建物が多いと日当たりの確保が難しくなります。

そのため、田園調布のように有名な高級住宅地や、鎌倉のように歴史あるエリアでは、「建ぺい率が40%・容積率が80%」というケースが多いのです。

対照的に、新宿の商業地域あたりは、建ぺい率は80%、指定容積率はなんと600%というエリアもあります!

建ぺい率や容積率が低い場所に、大きい家を建てるなら、その分大きい土地が必要です。

このようなケースでは、土地の代金がかさむことや、住宅として利用できない割合が大きくなることを受け入れなければいけません。

つまり、建ぺい率・容積率の低い土地で大きな家を建てようとするならば、自動的に「広大な庭がある邸宅のような家」になってしまいがちなのです。

CHECK

建ぺい率・容積率は、その地域がどんな性格を持っているかのヒントになります。

閑静な住宅街なのか、利便性が高い商業寄りの地域なのか。

自分にマッチした土地を探すため、しっかり活用しましょう!

建ぺい率と容積率に算入されない!緩和規定を有効活用

建ぺい率や容積率が制限されることによって、住宅の設計は大きく影響されます。

「3階建てのおしゃれなマイホームを夢見ていたのに、容積率を考えると2階建てしか無理だなぁ」と思う方もいるでしょう。

でも、あきらめるのはまだ早い!

建ぺい率や容積率の計算にあたって、算入する面積を少なくできる方法があるのです。

ここでは、そんなテクニックの数々を簡単にまとめました。

建築できる面積に余裕をもたせ、設計の幅を広げられるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

地下室

建ぺい率・容積率の計算にあたって地下室を導入すると、嬉しいメリットが受けられます。

たとえば、100㎡の敷地に対して、建ぺい率・容積率の指定がそれぞれ50%・100%の場合。

建物の1階・2階の床面積がともに50㎡であれば、建ぺい率は50%、容積率は100%ちょうどになります。

| 1階の床面積 | 2階の床面積 | 建ぺい率 | 容積率 |

|---|---|---|---|

| 50㎡(建築面積) | 50㎡ | 50÷100×100 =50% |

(50+50)÷100×100 =100% |

この土地には、通常はもうこれ以上建築することはできませんよね。

しかし、地下室を作る場合には、建物全体の1/3までなら容積率の計算に入れなくてもよいという緩和ルールがあります。

つまり、先ほどの例であれば、延べ床面積が100㎡ですから、全体の1/3以下である30㎡程度の地下室であれば、問題なく導入できるということに。

| 1階の床面積 | 2階の床面積 | 地下室の床面積 | 建ぺい率 | 容積率 |

|---|---|---|---|---|

| 50㎡(建築面積) | 50㎡ | 30㎡ ※100㎡の1/3未満 →不算入! |

50÷100×100 =50% |

(50+50)÷100×100 =100% |

これは先ほどの例であれば、最大50㎡の地下室が作れるので、上手に取り入れたいテクニックですね。

地下室の容積率緩和について、詳しい適用条件は設計の際、業者等に確認してみましょう。

バルコニー・ベランダ・庇(ひさし)

バルコニー・ベランダ・庇(ひさし)など、建物の外壁から突き出した部分は、その突き出した部分が1m以内であれば、建築面積には算入されません。

同様に、出窓も建築面積に算入しなくてよいので、お部屋を広くするのに有効な手段です。

ただし、出窓の場合は、下記のような細かい条件に注意してください。

(1)床面から出窓の下端まで30cm以上の高さがある

(2)外壁から50cm以上突き出ていない

(3)出窓部分の1/2以上が窓である(半分以上が収納等の場合はNG)

ロフトや屋根裏収納

ロフトや屋根裏収納は、それらがある階の床面積に対して1/2までのサイズであれば、建築面積に算入されません。

ロフト等があれば、狭いスペースを有効活用できますよね。

ただし、「それらがある階の床面積に対して1/2まで」を超えてしまうと、ロフトや屋根裏という概念ではなく、建物が1階層増えることになるので、サイズにはくれぐれもご注意を!

※屋根裏収納の面積不参入は天井高が140cmまでの制約などがあります。

吹き抜け

吹き抜けは、一部分に天井がなく、上の階へと開放的につながっているものを指します。

上の階から見ると、その部分には床がないことになりますから、吹き抜け部分は床面積として算入されません。

また、吹き抜けは階段部分に導入されることが多いのですが、吹き抜けと階段が隣接している場合には、その吹き抜け+階段の部分も建築面積に不算入となります。

吹き抜けについては、床面積の節約や、スペース確保につながるわけではありませんが、家の中に開放感をもたらす効果があります。

特に地下室がある場合は、1階の床の一部を吹き抜けにすれば、地下室の採光などにも役立ちます。

吹き抜けを上手に取り入れて、明るくおしゃれな家づくりを進めてみてはいかがでしょうか。

車庫・ガレージ

建物1階部分に車庫やガレージがある場合、その1/5を限度として建物面積に不算入にできます。

地下室の場合と同様に、うまく取り入れることで、車庫やガレージがない家よりも、住居部分を広く建築することが可能ですよ。

共用部分(マンションの場合)

マンションには住居部分(専有部分)以外に、共用の廊下や階段、エレベーターホールなど、様々な共用部分があります。

マンションの共用部分は、建築物の延べ床面積には算入しません。

戸建ての方にはあまり関係ありませんが、もし投資用マンションなどの建設・購入を検討しているという方は、ぜひ覚えておきましょう。

建ぺい率と容積率で知っておきたいこと

建ぺい率・容積率は、建物を建築する上でとても大切な規制のルールです。

この規制をオーバーした建築物は、”違法建築”ということ。

もし、建ぺい率・容積率をオーバーしてしまうと、銀行で融資を受ける際の担保や、住宅ローンを組むことがかなり難しくなります。

新築の場合はもちろん、中古物件を購入する際やリフォームを考える場合にも、建ぺい率・容積率はとても重要な要素です!

建ぺい率と容積率をオーバーした建築物は「住宅ローン」組めない

建ぺい率・容積率の上限を超えている建物は、違法建築として扱われます。

そうなると、この物件を担保にして銀行で融資を受けたり、住宅ローンを組んだりすることが、ほぼ不可能と考えられます。

なぜなら、違法建築は正式に流通させることができないため、担保としての価値がないから。

銀行としては、貸し倒れのリスクを回避するため、

「そんな物件のためにお金は貸せないよ!」

ということで、融資やローンが絶望的になるのです。

建ぺい率と容積率だけじゃない!建築制限は他にもある

容積率の計算方法について解説した際にも触れましたが、「前面道路の幅」によって、本来指定されている容積率よりも厳しく制限される場合があります。

これと同様に、他にもさまざまな建築制限を受ける場合があるため、下記に該当事項がないか、十分に注意してください。

①道路斜線制限

・前面道路への日照や通風の確保などを目的とし、建物の高さを制限する。

・道路の反対側から一定の勾配(用途地域による)で敷地に向かって斜線を引き、その斜線の範囲内に収まるよう、建築が制限される。

②北側斜線制限

・北側にある隣地の日当たりが悪くならないよう、南からの日照確保の観点から建物の高さを規制する。

・道路斜線と同じく、北側隣地から引いた斜線により建築が制限される。

③日影規制(にちえいきせい・ひかげきせい)

・冬至の日(12月22日ごろで、1年で一番影が長くなる日)を基準として、一定時間以上日が当たらないという土地がないよう、建物の高さを規制する。

④高度地区

・建物の高さが制限されている地域地区。

・日照や通風の確保に加えて、環境維持など様々な目的がある。

・斜線制限のように、ある斜線を基準にして高さを制限する「斜線型高さ制限」と、高さの上限(または下限)を明確に定める「絶対高さ制限」の2種類がある。

これらの規制は奥深く、またとても大切な規制のため、土地の購入や建物の設計にあたって、しっかりと調べなければいけません。

誰でも、できる限り思い通りの素敵な家を建てたいもの。

建ぺい率・容積率以外の規制を見落として、思いがけないトラブルに見舞われることのないよう、様々な観点から建築の規制についてチェックしましょう。

建ぺい率と容積率を知って理想の住宅に住もう

建ぺい率・容積率について、お分かりいただけたでしょうか?

建ぺい率や容積率を正しく知って適法に建築することは、理想の住宅に住むための基本であり、課題でもあります。

しかし、家を建てるには、その他にも気を配らなければならないポイントが山のようにあります。

それらについて、一気にすべてを理解しようとしても、一筋縄ではいきません。

今回は建ぺい率や容積率をテーマとして、建築をメインに解説しましたが、ニフティ不動産には他にもさまざまなジャンルの解説記事があります。

ぜひ他の記事も読んでみて、理想の住宅に出会うための準備を整えてくださいね。

ニフティ不動産の関連記事

家はいつ買うべきか?消費税増税と住宅購入のタイミング すまい給付金とは?

郊外に一戸建て住宅やマンション購入して後悔しない?デメリットは?

間取り図の作成の基礎~住宅間取り図プラン集・体験談あり~

木造住宅って耐震性は大丈夫?耐火性やメリット・デメリットも解説

市街化調整区域とは?市街化区域との違いは?住宅の売買や土地購入にも建設許可申請がいる?

アプリなら新着物件を見逃さない!ニフティ不動産アプリ

部屋を借りる!賃貸版はこちら

住宅を買う!購入版はこちら

40代でマイホームを買うのは遅い? 40歳を超えてから住宅を購入するメリット

40代でマイホームを買うのは遅い? 40歳を超えてから住宅を購入するメリット

家購入の予定なしで住宅展示場に行った体験談!イベント目当てでもいいの?ハウスメーカー営業の本音も

家購入の予定なしで住宅展示場に行った体験談!イベント目当てでもいいの?ハウスメーカー営業の本音も

【坪平米】一坪は何平米・何畳?平米数に換算する方法や坪単価の計算方法

【坪平米】一坪は何平米・何畳?平米数に換算する方法や坪単価の計算方法

棟上げとは?上棟式まとめ~手土産・お弁当の準備・時間・挨拶例文つき~

棟上げとは?上棟式まとめ~手土産・お弁当の準備・時間・挨拶例文つき~